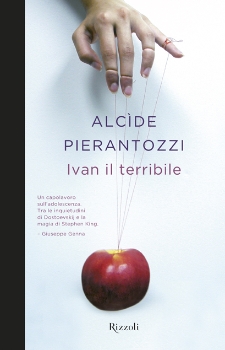

Mai immagine di copertina mi è sembrata più indovinata di quella che illustra questo nuovo libro di Alcide Pierantozzi dopo il successo ottenuto con il primo riuscitissimo romanzo ‘Uno in diviso’ (Hacca 2006), e l’altro ‘L’uomo e il suo amore’ (Rizzoli 2008), perché permette di individuare, con un colpo d’occhio, quella realtà che, invece, il titolo spinge a rivolgere la mente altrove: alla biografia intricata quanto oscura, di un famoso personaggio storico. Qui l’immagine di Mike Bailey indica che a muovere i fili della storia è il ‘peccato’, quella mela che ci rende tutti deficitarii di legalità, di moralità e di sapienza, come se la ‘storia’ non abbia mai insegnato niente a nessuno, e che l’ultima generazione non sia contemplata nel suo riscatto. La dimensione, la sua profondità, è andata perduta, consumata dalle generazioni che l’hanno preceduta, e quel ‘peccato’ si è trasformato in alienazione mentale, delirio coerente che stravolge tutto e tutti. Specialmente chi è costretto a vivere in un piccolo centro di una provincia dimenticata o nella periferia logora e abbandonata di una qualsiasi megalopoli, là dove tutto è lecito, finanche essere biasimato per la propria “adolescenza che spaventa perché vera: scaltra ma capace di assoluto, spietata.” Ma è quest’essere spietata che rende la realtà rappresentata da Pierantozzi, maggiormente cruda, nella sua pur esile linea descrittiva, che pure arriva “fino al cuore del disastro delle famiglie” e della società rabbiosa e sgraziata in cui ognuno è costretto a vivere, nonostante la parvenza di ordine, organizzazione, equilibrio che l’ha consumata. Fino a quando non si smentiranno le differenze razziali, di religione e di ogni altra ‘diversità’, ‘Federico’ e ‘Sara’, (i due personaggi del romanzo) saranno sempre i martiri del nostro tempo, insieme a Jack Frusciante, a Mary (per sempre), e tanti altri che abbiamo dimenticati. Non sarà così per ‘Ivan’ (Brando, Dean, e tutti i Rocco del cinema) che, per quanto terribile, è invece l’eroe selvaggio e arrogante di tante storie quotidiane, che leggiamo sulle pagine dei giornali. Per il quale la società non fa niente per migliorare la sua condizione verosimilmente ‘negativa’, che diventa ignobilmente ‘positiva’, perché in fine egli è l’unico a sentire pulsare la ‘vita’ e la trasmette agli altri, pur con la sua grossolanità, la sua rozzezza e quella ‘volgarità’ che sotto il cielo ci accomuna tutti.

“Voglio spiegarti come funziona il mondo, Federico. Quello che fa arrivare qualcuno da qualche parte è la sua spregiudicatezza” – rammenta l’autore a Sara, lanciando più di un interrogativo al lettore. Una frase capace di annullare le molte barriere che abbiamo alzate a difesa di questo nostro ‘feudo di sale’: “È la cattiveria di Ivan a essere così seducente?” Oppure...? Lascio al lettore di scoprirlo.

L’aggancio poetico che penso si addica a questo pur giovane autore è di Walt Whitman che, in: ‘Io canto l’individuo’, ci dà la chiave di lettura del suo ‘personalissimo’ scrivere che si fa ‘sociale’:

IO CANTO L’INDIVIDUO

Io canto l'individuo, la singola persona,

al tempo stesso canto la democrazia (..) l'organismo, da capo a piedi, canto,

la semplice fisionomia, il cervello: la Forma integrale

e la Femmina canto parimenti che il Maschio. (..)

Canto la vita immensa in passione, pulsazioni e forza,

lieto, per le più libere azioni che sotto leggi divine si attuano,

canto l'Uomo Moderno.

(liberamente tratta da "Foglie d'erba", a cura di Enzo Giachino, Einaudi 1980)