Pubblicato il 22/10/2024 16:39:51

Silent Screen … con un pizzico di nostalgia.

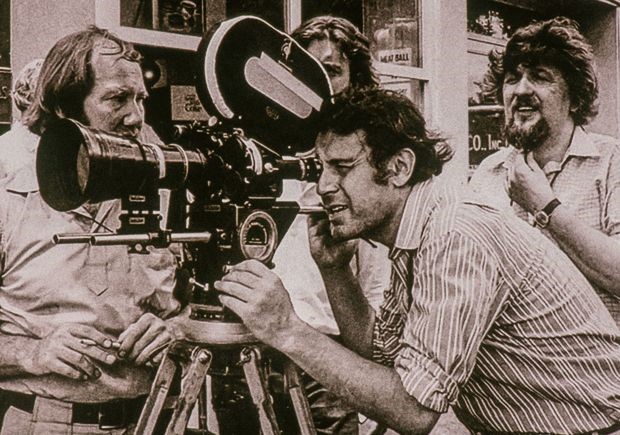

Backstage / Note di regia.

“La prima cosa che disegno indipendentemente dall’inquadratura è anche la prima cosa sulla quale si posa il nostro sguardo, cioè il volto, la posizione del volto determina l’inquadratura”, si trovò ad affermare Alfred Hitchcock nel corso di un’intervista apparsa in Cahier du Cinéma.

Se con ciò si rese possibile risolvere l’incognita del ‘primo piano’ e ci si accorse che questo era rivolto alla figura umana, nulla vieta oggi di spostare l’attenzione sull’immagine di un ‘volto’ che si definisce dentro lo spazio filmico quale fonte d’inquadratura primaria, punto di contatto, di presenza e definizione, eletto a protagonista dell’intero spazio che intercorre tra il ‘prima’ e il ‘dopo’ di una sequenza. È ancora il ‘volto’, in quanto soggetto unico e originale, arcano e misterioso, a costituire il perno d’identificazione di ogni impresa registica, per quanto insolita possa sembrare. In cui, privilegiato e sensibile di un contesto filmico, è comunque parte integrante del ‘vuoto temporale’ che lo circonda, capace da solo di determinare l’impatto visivo diretto con chi l’osserva, e che solo casualmente coincide con il passato, il presente e il futuro afferente alla narrazione visiva.

Acciò, per quanto relativa possa mettersi in campo, il ‘volto' marca di fatto il tratto della pellicola di un film, che sia il singolo fotogramma o un’intera sequenza, svolge un ruolo liberatorio dello spazio-tempo che intercorre tra i diversi accadimenti narrati e il tempo dello spettatore destinatario della sua visualizzazione. Ma non è stato sempre così. L’esempio hitchcockiano afferente al ‘volto che determina l’inquadratura’, conferma la necessità di una sorta di ‘immaginazione preventiva’, propria dell’immaginale registico, che può anche fare a meno della parola scritta e/o parlata (uditiva), così come del sonoro (soundtrack) che spesso l’accompagna e che pone in evidenza i mutamenti soggettivi del personaggio interpretato nella sequenza filmica, ma anche nelle sequenze così dette ‘altre’, non necessariamente legate al singolo fotogramma di riferimento.

All’inizio dell’esperienza cinematografica di fine ‘800, allorché i primissimi spezzoni di pellicola con le ‘immagini in movimento’ che diedero il via al cosiddetto ‘spettacolo del cinematografo’ all’insegna dell’intrattenimento, si fece ricorso alle didascalie inframezzate alla sequenza dei fotogrammi, interrompendo il fastidioso scorrere muto delle immagini, rapportando lo spettatore con la lettura della parola scritta cui però ancora non tutti avevano accesso.

È quindi comprensibile come una didascalia non potesse prodursi con una trascrizione letterale del recitativo che gli attori pur pronunciavano col labiale (il solo movimento delle labbra), bensì era inclusiva del senso riassuntivo del testo talvolta impegnativo e pertanto intraducibile. Tuttavia fin dai suoi esordi il ‘cinematografo’ s’impose, al pari delle altre arti conoscitive come quella più direttamente comunicativa e raccolse il plauso del pubblico che accorse sempre più numeroso alle sue rappresentazioni.

Qui, nello spazio pur limitato di un articolo, si vuole evocare quel classico periodo iniziale della storia del cinema, dai suoi rozzi inizi alle prime immagini tremolanti, la cui evoluzione è fedelmente tracciata da numerose pellicole divenute in seguito più o meno famose, molte delle quali rare e uniche, nonché da citazioni di grandi film e dai nomi delle grandi star che, nel tempo, hanno prestato il proprio ‘volto’ alla celluloide e hanno reso ‘meravigliosa’ quest’arte inizialmente legata all’illusione ottica, e per quanto effimera fosse fin dalla sua concezione primaria.

È questo l’altro aspetto rilevante del cinema delle origini, quello del linguaggio delle ‘immagini in movimento’, allorché per la prima volta furono presentate in pubblico le prime sequenze filmate in rapida successione, in cui l’apparenza visiva non era più una iperbole enfatica dell’occhio e del cervello umano, bensì il miracolo dell’arte cinematografica ormai avvenuto, che si prestava a diventare ‘più vera del vero’. Più tardi sarebbero arrivati gli ‘aggiustamenti delle immagini’, del ‘rallentamento dello scorrimento’ della pellicola, l’accompagnamento del ‘sonoro’, finanche a ‘dar voce’ ai personaggi e al conferire una indubbia celebrità agli attori che l’interpretavano.

Né va esclusa l’istantanea e preponderante visione dell’‘ombra’ instauratasi con la sovrapposizione del ‘bianco e nero’, della ‘scala dei grigi’, della ‘luce a contrastare il buio’ delle tenebre, da cui le immagini fuoriuscivano nella loro ‘vivezza’ più o meno ‘sfocata’, come apparizioni improvvise che si staccavano dallo schermo bianco su cui venivano proiettate, e che impressionarono moltissimo i primi avventori delle sale cinematografiche, sì da farli talvolta abbandonare spaventati la sala di proiezione in tutta fretta.

“Cos’è meno in un individuo, la sua figura in carne e ossa o la sua immagine trasfusa nell’ombra? “– si chiese Marcel Proust, allorché svegliatosi nel mezzo della notte se ne restava pigro nel letto meditando al buio su quel che scorgeva nella difformità sostanziale dell’ombra. La domanda volteggia ancora nell’aria e l’‘ombra’ ha occupato lo spazio che gli spettava fin dalla prima volta in cui venne tracciato il suo profilo attorno alla sagoma scura proiettata dell’uomo. Da quel giorno, e fino a oggi, il concetto di ‘ombra’ ha accompagnato il percorso dell’arte allo stesso modo che ha fatto la storia del cinema dei primordi, nel dare un senso alla profondità delle tenebre così come all’estasi della luce, assumendo man mano una valenza simbolica affatto trascurabile, soprattutto in alcune indimenticabili pellicole d’autore.

Come, ad esempio, avviene in “L’Inferno” del 1911, il film muto diretto da Giuseppe de Liguoro, ispirato dalle illustrazioni di Gustave Dorè per la ‘Commedia’ dantesca e, che si credeva perduto o quanto meno smarrito negli archivi del cinema da almeno cento anni. Splendidamente girato nell’arco di tre anni il film sbalordisce ancora oggi per l’uso incredibile degli ‘effetti speciali’, le grandiose ‘scenografie’, le ‘masse’ (attori e comparse) messe in campo, laddove il ‘mondo sotterraneo’ si sostituisce ad ogni brama, foss’anche dimenticata, della sua essenza reale. Nulla è tolto all’opera dantesca del fantasmatico viaggio intrapreso nell’immaginario del suo autore in cui s’incontrano inoltre ai dannati, restituiti integri (nudi e sporchi), allo spettatore insieme agli angeli e ai demoni, alle bestie malvagie e allo stesso Lucifero, colto nel vivo della sua spietata crudeltà con intento ‘estemporaneo’, pensato e meditato sì da incutere orrore e paura.

Il successivo film muto “Cabiria” del 1914 diretto da Giovanni Pastrone appartiene alla storia del ‘cinema delle origini’, il cui “modello di spettacolo cinematografico di eccezionale ricchezza visiva e di forti ambizioni estetiche, certamente condiviso con altre produzioni del periodo, ma non per questo meno significativo […] mette in luce l’importanza storica, segnata dalla volontà di innovazione e dalla potenza visionaria di un progetto che offre alle platee stupefatte del mondo intero la luccicante versione novecentesca del più affascinante sogno creativo del secondo Ottocento: l’opera d’arte totale.” (Silvio Alovisio)

Con ciò la ‘magia’ del cinematografo poteva dirsi compiuta, fare cinema era divenuta una realtà espressiva dell’arte. Da quel momento in poi nulla sarebbe più stato uguale. Il nocciolo della grandiosa scoperta, iniziata con Newton e Leibnitz stava nell’aver escogitato il modo di esprimere ‘il continuo mediante il discontinuo’ attraverso i due processi della ‘differenziazione’ e della ‘integrazione’ tra la staticità e lo scorrevole movimento delle immagini.

Tuttavia il pregio che pur riscontriamo nelle pellicole di un tempo è qualcosa che si spinge oltre lo smarrimento del buio, ben oltre l’apparente effervescenza della luce. Il cinema in bianco/nero di per sé richiede una scelta immaginativa in più che non trova fondamento nel colore (aggiunto molto più tardi), ancorché nelle sfumature di luce ‘compenetrate’ al nero, sembrano agire tutti gli altri colori, seppure intravisti con la sola memoria immaginale, complessiva della realtà artata di riferimento dalla quale la nostra mente è costantemente abbacinata.

Un fuoco in bianco/nero che arde in un camino non è lo stesso che arde in una pellicola a colori, le lingue di fuoco che avvolgono i ceppi, suggeriscono qualcosa di più profondo che sta e/o che deve ancora accadere, maggiormente avviluppato nel mistero delle ‘ombre’ che, per un certo tempo, sono state e saranno le principali interpreti d’ogni realizzazione che si riscontra nella irrealtà cinematografica.

Si prendano a riferimento talune pellicole note in cui l’‘ombra’ artisticamente condotta da una fotografia a dir poco eccezionale, riesce nella rappresentazione di un inter-mondo immaginario, creato sì anche dall’immaginazione registica, ma che entrerà a far parte integrante del nucleo della trama, che erompe in tutta la sua potenza come metafora delle forze occulte visibili e invisibili che si riversano nella paura esperienziale di certe pellicole ormai divenute cult. È questo il caso di “Metropolis” il film muto del 1927 diretto da Fritz Lang, considerato il suo capolavoro, in cui il regista, attraverso un fitto gioco di distorsione e amplificazione dell‘ombra, evoca un futuro distopico in cui le divisioni classiste sembrano accentuarsi in modo esponenziale con cui confrontarsi.

Vorrei ricordare un altro esempio altrettanto significativo, anche in considerazione dell’anno di esecuzione e delle intenzioni di cui è portatore: il “Napoléon” del 1927 l’opera monumentale di Abel Gance, in cui la pellicola (purtroppo molto deteriorata), restituisce in alcune sequenze l’effetto catatonico della staticità d’immagine che nell’insieme crea, ciò che d’essa si fissa nell’occhio, la grandiosità emozionale di quanto rimane, grazie ai contrasti chiaroscurali, impresso per sempre e se vogliamo in modo esemplare.

Rammentando l’epoca in cui è stato girato è decisamente rimasto insuperato. Il “Napoléon” ha segnato un cammino registico in cui si ricongiungono tutte le esperienze fino ad allora messe in atto, in funzione dell’interiorizzazione dell’ombra in quanto zona oscura dalla quale Abel Gance fa emergere una creatività particolarmente significativa ed eloquente.

Va qui ricordato che l’ombra è secondo Freud: “La visualizzazione propriamente detta del ‘nemico chimerico’ o, per così dire, l’emblema del ‘raddoppiamento negativo’”. In quanto proiezione metafisica l’ombra ha un rapporto esistenziale con la persona, e non solo perché le ricorda la morte, anzitutto perché le rammenta l’esistenza di un ‘regno delle ombre’ dal quale riceve e/o incute paura; in senso escatologico affermativo di un ‘non essere sola’, bensì possibile preda delle ombre ‘altre’ che stanti attendono compenetrate nel buio.

Più interessante è invece l’esposizione che l’ombra fa di se stessa, in quanto originariamente (in greco antico) aveva significato di ‘scrittura fatta con la luce’ e a questa si rapporta, nel rincorrere l’illusione d’una rappresentazione di sé che trae in inganno. Il cinema delle origini sfrutta questa ambiguità intellettuale in alcuni film la cui attrattiva principale è data proprio dal ‘simbolismo effimero dell’ombra’, che da un momento all’altro, al passaggio di una sequenza che talvolta è contrassegnata da un singolo fotogramma, pone l’approccio della proiezione di un solo riflettore o anche di un’unica candela, che una volta spenti, è verosimilmente inghiottita dal buio in un consapevole uso preliminare di diverse motivazioni.

Allorché visioniamo ad esempio: “La caduta della Casa Husher” il film del 1928 di Jean Epstein tratto dall’omonimo racconto di E. A. Poe, è interessante vedere come, senza alcuna pretesa di dialogo diretto, la danza dei simulacri nell’ombra, entrati di forza nei successivi film dell’orrore, prendono il sopravvento e travalicano l’idea registica in un combattimento contro l’ombra stessa, utilizzata dal regista nella volontà di rendere il film ‘unico’ solo per la cupezza delle immagini.

Non a caso, facendo un salto in avanti nel tempo, Alfred Hitchcock in “Psycho” del 1960 utilizza oltre ai primi piani del ‘volto’, scene in cui l’ombra, in quanto alter-ego del protagonista, lo strabiliante Anthony Perkins, è l’esecutrice materiale di un delitto perpetrato senza colpa, testimone oculare di una mente malata che vorrebbe ridurre al silenzio l’oggetto del suo anomalo comportamento, non rendendosi conto che l’altro, colui che uccide, non è che l’ombra paranoica, l’alter ego di se stesso. In realtà la situazione psicologica del film non è riconducibile a un testo scritto, bensì solo alla sequenza di immagini elogiative di una visione registica, a causa del carattere metaforico della reazione che la fotografia attribuisce all’ombra in maniera visibile.

È importante segnalare l’esistenza di questa tensione in un’epoca tanto diversa da quella odierna. Soprattutto se consideriamo che l’intreccio psicologico del film determina motivazioni di tutt’altro genere e la manipolazione dell’ombra è assai superiore rispetto ai mezzi di cui si disponeva all’epoca in cui è stato girato. Del resto Hitchcock proviene per formazione direttamente dal cinema ‘muto’.

Dopo due tentativi di regia non riusciti - "Number 13" (1922) e "Always Tell Your Wife" (1923) iniziato da Hugh Croise - gira il suo primo lungometraggio muto "Il labirinto della passione"(1925) seguito da "L'inquilino" (1926) che riscuotono entrambi un buon successo di pubblico e critica. Da quel momento in poi appare con un cammeo in tutti i suoi film (generalmente all'inizio per non distogliere l'attenzione degli spettatori dalla trama) e questo diviene quasi un suo marchio di fabbrica. Nel frattempo firma un contratto in esclusiva con la British International Pictures con cui gira il suo primo film sonoro "Ricatto"(1929) la cui sceneggiatura prevista per un film muto viene adattata durante le riprese. Nella seconda metà degli anni '30, la sua fama di "maestro del brivido" arriva anche negli Stati Uniti dove riscuote un enorme successo con "L'uomo che sapeva troppo"(1934).

Sono parte integrante della storia del cinema alcune pellicole dimenticate del periodo ‘silent-screen’: “Nascita di una nazione” (The Birth of a Nation) è un film muto diretto da David Wark Griffith ed immesso nel circuito cinematografico l'8 febbraio 1915. È stato uno dei film privi di sonoro che hanno fatto registrare i maggiori incassi della storia, risultando importante per la storia del cinema per le tecniche innovative che apportava alla settima arte.

Successivamente, nel 1992, il film è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.[1] Nel 1998 l'American Film Institute l'ha inserito al quarantaquattresimo posto della classifica dei migliori cento film statunitensi di tutti i tempi.

“Intolerance” è un film muto del 1916, del regista americano David Wark Griffith Il film fu la risposta di Griffith alle accuse di razzismo per Nascita di una nazione, in cui è narrata, in quattro momenti cruciali per la storia dell’umanità, come l’intolleranza abbia giocato un ruolo fondamentale nella rovina delle società. Qui evocata in chiave fiction, per stemperare la tensione fortemente drammatica, vecchia di duemila anni e pur sempre attuale, della tragedia che racchiude.

Nel film sono raccolti accadimenti che annotano il ripetersi di azioni di guerriglia, di condanne e di assoluzioni, ma anche di persecuzioni nell’ambito di lotte fratricide interminabili, alle quali assistiamo ancora oggi, non solo come sfondo pseudo-storico delle vicende narrate, bensì nel ripetersi della vita reale che viviamo sulle pagine dei giornali e dei notiziari, in cui esseri umani in carne e ossa soccombono e muoiono in nome di una “guerra santa” che non ha alcuna ragione di essere. E che, ancor più, scorgiamo in presa diretta, sui volti sofferenti e negli sguardi di quanti si domandano increduli: “perché?”.

In quanto alla 'location', la dimensione internazionale dei fatti narrati, ampliati in un tutt’uno che abbraccia il passato e il presente, volutamente estesa per infondere alla narrazione la veridicità di cui necessita e nella quale si è voluto riallacciare i fatti di ieri, avvenuti nell’ambito piuttosto ristretto del mondo allora conosciuto, con quelli di un oggi allargato, in cui le comunicazioni occupano un posto prioritario. Le tecnologie, sicuramente più avanzate di quelle di allora, testimoniano lo sperpero di risorse enormi nel dar seguito a guerre che non hanno più alcun senso, se mai lo hanno avuto, mentre si consuma una delle più efferate contraddizioni all’universale senso di sopravvivenza.

Un parallelo che, come nella realtà, non ha ragione di essere consumato, ma che forse rende, pur nella finzione, come vanno le cose del mondo e di quale realtà oggettiva è fatto il genere umano. Se soltanto ci guardassimo più negli occhi, se solo incrociassimo un po’ più gli sguardi l’uno dell’altro, forse ci accorgeremmo di quanto, tra sfiducia e incredulità, passa sui nostri volti. Donde l’importanza di accedere al cast originario, ovvero alla scelta di quelli che sono stati e sono i protagonisti della vicenda narrata, ripercorrendo i labirinti di un vissuto qua e là forzato quanto ignoto.

Cioè di andare cioè alla ricerca dei volti della storia come immagini in sequenza, in tempi narrativi diversi e diversificati, in un parallelismo funzionale al soggetto, in cui fisicamente coinvolti, faranno infine da veicolo all’identificazione cinematografica, secondo scelte che possiamo definire razionali o irrazionali secondo la diversità del caso.

Così come, a loro volta, hanno operato nel cinema, oltre ad Hitchcock (in quasi tutti i suoi film), Welles (in “Il Terzo Uomo”), Cassavetes (in “Facies”), e Bergman in (in “Volti”), in cui lo sforzo registico, per l’appunto, sta nel catturare l’essenza delle diverse individualità, non già attraverso il dramma narrato, bensì, nell’espressività dei ruoli registicamente interpretati.

Immaginiamo per un momento che qualcuno abbia chiesto al grande regista del brivido Alfred Hitchcock di svelare quali fossero i segreti della sua arte che a distanza di tempo ancora rendono i suoi film così particolarmente coinvolgenti:

“I miei segreti! – avrebbe esclamato col sorriso sornione che di per sé sarebbe già una risposta – I miei segreti sono qui, sotto gli occhi di tutti, da anni ho imparato che se desideri celare qualcosa alla stupidità umana, il posto migliore è quello in cui il mondo intero lo possa vedere”.

Ma non lasciamoci ingannare dalla risposta, che invece appartiene a un altro grande maestro, questa volta dell’arte pittorica, Leonardo Da Vinci che la riferisce alla domanda di Agostino di Leyre inviato del Santo Uffizio a supervisionare la sua opera più discussa e ritenuta eretica: il Cenacolo. E quale simbolo a questo scopo è più elettivo del volto umano colto nella sua essenza incomprensibile e misteriosa? Che ci piaccia o no, che lo vogliamo o no, per necessità o per scelta, il volto, isolato in una fotografia o messo in primo piano nel singolo fotogramma di una sequenza filmica, si trasforma in un unico e assoluto atto di creazione, diventa, per così dire, la nostra opera d’arte, che ci accalappia nel vortice dei sentimenti. E solo perché niente di meglio, o forse di peggio, è in quel momento diversamente immaginabile.

Ciò è ancora più evidente in Michelangelo Merisi da Caravaggio, che nelle sue opere si spinge a mettere in luce, con tagli mirati, i volti dei personaggi dei suoi dipinti, facendosi partecipe dell’azione che si sta compiendo sulla tela. È indubbiamente il caso del suo “La cattura di Cristo”, (utilizzato in copertina), conosciuto anche col nome assai riduttivo “Il bacio di Giuda” della National Gallery of Ireland di Dublino, in cui il centro visivo del quadro è formato dalle due teste contrapposte dei protagonisti, i cui volti, “…immortalati in uno stupendo notturno, risplendono a incorniciare in un’unica parabola, carica di molteplici valenze, le teste del tradito e quella del traditore”. È ancora il buio del peccato ad avvolgere ogni cosa, lì dove “…pochi fulgidi bagliori rischiarano la notte senza tempo: il luccichio delle armature dei soldati, il volto presago del Cristo, le sue mani intrecciate, l’urlo di San Giovanni bloccato di tre quarti sulla tela”.

Quel che colpisce è la forza che il quadro emana, la rapidità delle pennellate, l’innegabile forza delle forme, il suo intenso impatto estetico ed emozionale a conferma della tragicità di un evento cruciale, che ancora oggi stupisce per la compiutezza dell’esecuzione tecnica con cui il pittore ha delineato i tratti dei modelli scelti, restituendo la loro immagine come riflessa da specchi segreti. Fatto rilevante ed eccezionale è che per la prima volta il pittore introduce la fonte di luce internamente al quadro stesso.

La luce che penetra la tela più che l’ombra è ben più di un semplice elemento della natura che irrompe sulla scena per darle rilevanza sicura, è come una lente puntata prevalentemente sui volti e sulle mani di personaggi che una lanterna innalzata, ma forse anche quella di una invisibile luna che li fa risaltare sul fondo scuro con sorprendente chiarore. Un bagliore che esplicita sui volti i fermi sentimenti dei protagonisti, quasi che il pittore volesse attirare l’attenzione sull’intensa drammaticità dell’azione che si sta svolgendo, al tempo stesso, rimettendo a sé “l’amore che tradisce e l’amore che subisce”, rendendoli contemporanei anche a ciascuno di noi.

Tutto si evolve nel presente in cui si concentra la storia vecchia di duemila anni e più, che in un istante si svolge sulla scena allestita dal grande regista lombardo, in mezzo al clangore delle armi che risuonano corrusche contro lo sfondo di una notte immaginariamente buia. Una storia senza fine, rischiarata da una luce che non è soltanto bagliore naturale, ma luce di grazia, in cui l’evento narrato si snocciola al pari di una sacra rappresentazione all’interno di una scenografia teatrale, riallestita in uno spazio montano che si annulla.

Colà, dove il tempo si ferma nell’istante carico di emozione e le figure dei protagonisti sembrano essere così reali che, addirittura, potrebbero raccontare in prima persona le proprie ‘storie’ e recitare ognuna la propria parte. Ancor più da parte di chi, per propria decisione e per decisione altrui, ha voluto ricostruire quanto realmente è accaduto nell’orto degli ulivi molti secoli prima e che non riesce a comprendere del tutto, benché come spettatore egli ne sia coinvolto, tuttavia non ponendosi dalla parte dello spettatore, poiché si rivela testimone oculare del ‘fatto’ ed è chiamato ad assolvere il compito di testimoniare.

Che è poi quanto si vuole qui testimoniare, un qualcosa che fa parte della presa diretta e che, in un certo senso, potrebbe far pensare a un fare cinema tendenzialmente motivato dalla spinta emotiva che un regista motivato si porta dentro, appunto come poté essere per Caravaggio, cioè finalizzata a dare movimento alla tela, all’insieme della scena, quasi da renderla animata. Come di una scena in successione che scorre veloce dopo l’altra di quell’arte onirica che matura nei sogni, o forse negli abbagli e nelle allucinazioni, e che va sotto il nome di ‘sequenza filmica’. O meglio, come di una ininterrotta trasformazione del latente nel manifesto, del nascosto nel rivelato, paragonabile a un continuo e costante lavoro di realizzazione di ciò che in fondo è l’arte dell’illusione, cioè di quella che per lo più chiamiamo la “grande arte del cinematografo”.

In Viaggio con il grande Cinema.

“Trains and boats and planes are passing by … they mean a trip to …” (B. Bacharach-H. David)

Sì, “I treni, le barche e gli aerei sono di passaggio…significano un viaggio verso …”, tutti quei ‘luoghi’ del mondo che oggi in parte conosciamo perché visitati o, per altri versi conosciuti, tramite le ‘location’ di film che ci hanno fatto ‘vivere’ o rivivere emozioni e avventure appartenenti al linguaggio visivo, in quanto luoghi utilizzati nell’ambientazione cinematografica o verosimilmente ricostruiti in studio. Più esattamente, il ‘set’ esterno o interno prescelto dallo scenografo insieme al regista, onde ambientare un film o simularne la presenza in una sequenza fotografica.

In breve, il luogo dove si svolge la scelta narrativa, teatrale, televisiva e comunque filmica di un’ambientazione che può riguardare il recente passato o il passato remoto, per quei film di rilevanza storica; il presente per l’attualità e la cronaca recente, oppure il futuro, nel caso della fantascienza; come per esempio è avvenuto con “La macchina del tempo” il romanzo che Herbert George Wells scrisse nel 1895 dal quale sono state tratte almeno tre sceneggiature.

In alcune e più famose scene del film infatti, si denota l’utilizzo di almeno tre diverse ambientazioni, relative ai ‘tempi narrativi’ del romanzo dal quale fu tratta la sceneggiatura portata sullo schermo, diversa da quella originale, riguardo ad esempio la trasposizione in un’altra epoca, o un periodo staccato dal presente, con la tecnica del déjà-vu, o del back-up. Ciò che ha permesso il prodursi nella mente dello spettatore una sorta di ‘vademecum visivo’ che ha influenzato non poco il senso del ‘viaggiare nella conoscenza’, con l’allargamento di fatto dell’orizzonte del nostro immaginario, fino a qualche tempo fa, e per diverse ragioni, limitato al ristretto mondo delle disponibilità che ogni spettatore possiede, relative al senso d’avventura, alla curiosità di esplorare novi luoghi e nuovi mondi, di vederla con i propri occhi, anziché apprenderne i recessi dalla lettura di un libro, dallo sfogliare una rivista sull’argomento o dalla visione di un documentario.

È così che ‘apprendere’ dalla storia, ‘penetrare’ la struttura di un oggetto, ‘conoscere’ altra gente, ha assunto nel tempo significati diversi; non in ultimo, o forse più semplicemente, abbiamo imparato ad avvicinare altri popoli, appreso altri costumi, conosciuta altra arte e, in senso speculativo, siamo andati incontro agli ‘altri’ avventurandoci nell’ignoto, nell’accezione di scoprire ciò che viene dopo; e perché no, di ritrovarsi con se stessi: “Non c'è piacere più grande nel viaggiare che questo – scriverà Albert Camus in "Carnets” – che vedo come un'occasione per affrontare una prova spirituale […] Il viaggio, come una scienza più grande e più grave che ci riporta a noi stessi.”

Tuttavia ‘viaggiare’ è qualcosa cui oggi in molti prestano attenzione, molto più che in passato, sfogliando rotocalchi e guide, andando al cinema o standosene seduti davanti alla televisione, affascinati non poco dalle immagini e dalle sequenze filmiche di un documentario, in ragione di uno spirito innato che ci portiamo dentro, che è poi quello dell’evasione, ma che subito si trasforma in ‘avventura’, dacché ci spinge a voler scoprire ‘luoghi’ solo apparentemente lontani, oggi assai più vicini e raggiungibili di ieri.

Così vicini al nostro ‘presente’ le cui incognite, pur restando a noi del tutto sconosciute, s’avvalgono di quella spinta all’indietro che ci permette di ‘contestualizzare’ il passato scavalcando il presente; e di avventurarci nel futuro, in quel fantascientifico ignoto altrettanto misterioso a cui da sempre tendiamo. Ragione per cui il ‘mondo’ a disposizione sembra non bastarci più, pur restando semisconosciuto e infinito se confrontato con la nostra breve esistenza.

Ciò anche in funzione dell’aver racchiuso la nostra fertile fantasia dentro una fitta rete di ‘immagini’ cui vogliamo (perché lo vogliamo non è vero?), ad ogni costo, far nostre, quasi a volerne ridisegnarne i contorni, renderle vive, come per un atto creativo che scusi ai nostri occhi l’ambizione di un ‘spirito d’avventura’ innato. Quello stesso che ha permesso di valicare montagne, navigare per mari e oceani, imitare il volo degli uccelli, viaggiare nello spazio, e accresciuto, attraverso le emozioni e i sentimenti che il viaggiare dà, la conoscenza del mondo in cui viviamo, nella consapevolezza di soddisfare il nostro infinito desiderio di superare noi stessi.

Sì da ‘visualizzare’ ciò che, in ogni epoca fino ad oggi, ha accompagnato il nostro ‘sognare di essere nel mondo’ rasentando spesso l’inverosimile e per quanto lo sviluppo tecnologico e scientifico abbia poi visto la realizzazione di quanto si andava delineando, in fatto di ‘visualizzazione’ del nostro instancabile immaginario.

Lo stesso che i ‘costruttori di immagini’ quali siamo inquanto scrittori e illustratori, per non dire degli artefici di tanta pittura, si sono prodigati per meglio realizzare tutto quanto credevamo appartenesse solo alla fantasia di un tempo, a quel passato fatto di oralità e fiabe, di leggende e miti dimenticati, in qualità di patrimonio esclusivo dell’arte e della letteratura, di saghe e grandi romanzi in genere.

Cioè di tutto quello scrivere e visualizzare ‘per immagini’ che pur nei suoi diversi aspetti ha permesso, in passato, di trasporre la nostra visione immaginativa fin oltre gli ‘estremi’ lembi della conoscenza che andiamo esplorando e che, oggi costituisce il bagaglio conoscitivo dell’intera umanità, cospicuo d’idee e creatività che in qualche modo travalica lo spazio del nostro vivere quotidiano alquanto surreale, decisamente artificioso, che fin dall’inizio si presentava come un insieme di situazioni sceniche manipolate all’occorrenza, in quanto:

“Espediente felicemente riuscito per alcuni e del tutto artificioso per altri; [...] nel tentativo, non si sa bene quanto conseguito, di dare unità all’intero impianto letterario/drammaturgico dell’epoca che andava confluendo nel cinematografo. Un fare cinema, quello degli inizi, che parlava con un linguaggio atipico, degli schemi e degli umori del romanzo d’appendice. [...] E poi quell’intonazione educativo-moralistica che era propria del feuilleton, e in più conservava quel fondo umano, quasi da rimpianto, di un ‘paradiso perduto’ verso il quale tendevano tutti i personaggi (dei romanzi e poi del cinema), spinti e animati da sentimenti consolatamente o sconsolatamente umani”.

Così carichi di un’ansietà di vivere che li teneva sempre in costante fervore, traboccante d’incessante quanto incredibile voglia d’avvenimento, quasi fossero sempre sulla linea di mettersi in gioco. Ma solo nella finzione, perché nella realtà non è la loro vita che eccita la nostra fantasia, tale da sembrare autentica o quantomeno possibile, bensì quella che consciamente vorremmo far nostra, consequenziale di un possibilismo che l’avanzamento costante della scienza e della tecnologia tutt’ora si lascia solo ‘immaginare’ come probabile ed eventuale di un filo conduttore che travalica il nostro tempo e si spinge nell’addivenire.

Come era ovvio che accadesse, tutto ciò ha avuto un inizio: il 28 dicembre 1895, giorno della prima proiezione pubblica dei fratelli Lumière, considerata la data di nascita dello spettacolo cinematografico, benché le prime immagini in movimento furono realizzate molto prima, allorché l’invenzione fu concepita come un prezioso strumento per la ricerca scientifica. Ecco, il nostro ‘viaggio’ incomincia appunto da quei ‘pionieri’ che, a partire dal 1873, studiarono e progettarono apparecchi e materiali sensibili alla luce. Tra i tanti l’astronomo Janssen, il fotografo Mybridge e il fisiologo Marey, grazie ai quali furono messe a punto macchine che permettevano di analizzare i movimenti nel dettaglio, riuscendo a far ‘vedere l’invisibile’.

Le prime applicazioni del nuovo mezzo furono certamente stupefacenti, gli spettatori del tempo poterono infatti guardare cose mai viste fino allora, come riprese temporizzate per lo studio della botanica, i primi film girati con i raggi X o in sala operatoria. Tre momenti di straordinario interesse e ricchi di immagini filmate che, per la prima volta, venivano mostrate al difuori dell’ambiente scientifico, e che sono oggi fondamentali per chi voglia conoscere gli sviluppi del mezzo cinematografico che ha determinato l’odierna civiltà delle immagini.

Sono numerose le pellicole che determinarono lo spazio di quella che, non a caso, fu definita la ‘settima arte’ del tempo moderno, oggi a dir poco sconosciute, quando non addirittura dimenticate, e solo in qualche caso ritrovate, come è accaduto a molte altre trafugate nel periodo della guerra del 1943 e/o andate distrutte. Ciò che rende impossibile darne qui solo una elencazione fittizia e che pertanto, mi limito a ricordarne solo alcune di cui si ha memoria, necessarie a colmare i vuoti dei primordi, quanto a ripercorrere le tappe di un’arte che non c’era.

A cominciare da “L’Inferno” (1911) di Francesco Bertolini, composto da 54 scene animate ispirate alle illustrazioni di Gustave Doré tratto dalla prima cantica della “Divina Commedia”, e che abbiamo potuto visionare solo nella versione restaurata del 2004, con l’aggiunta delle musiche del gruppo rock dei Tangerine Dream; e proseguire con “Ma l'amor mio non muore” (1913), diretto dal regista Mario Caserini, con Lyda Borelli, Mario Bonnard, Maria Caserini.

Al successivo “Sperduti nel buio” (1914) di Nino Martoglio ritenuto precursore del Neorealismo italiano; e “Assunta Spina” (1915) di e con Francesca Bertini considerato uno dei film di maggiore successo del cinema muto italiano; ai “Femmine folli” (1922) e “Sinfonia nuziale” (1926) entrambi di Erich von Stroheim; “La strada” (1923) diretto da Karl Grune, un classico dell'espressionismo tedesco, ripreso poi nel 1954 da Federico Fellini con i due straordinari interpreti Antony Queen e Giulietta Masina; così come “Rotaie” (1929) di Mario Camerini, fino a “Tabù” (1931) scritto e diretto da Friedrich Wilhelm Murnau, censurato a suo tempo negli Stati Uniti per la presenza di donne polinesiane a seno nudo.

Le potenzialità della ‘nuova arte’ si fecero ben presto apprezzare con film che negli anni successivi strabiliarono un pubblico attonito fino allo sgomento: “Odissea” (1911) diretto da Francesco Bertolini e Adolfo Padovan, un primo ‘muto italiano’ ispirato al libro di Omero, ripreso poi nel 1969; “La caduta di Troia”(1911) e “Cabiria” (1914) entrambi di Giovanni Pastrone che, insieme a “Quo Vadis” (1912) di Enrico Guizzoni, segnarono l’inizio del genere ‘kolossal’, contenenti spostamenti di grandi masse di ‘comparse’; cui seguirono “Nascita di una nazione” (1915) di David W. Griffith; “L'Atlantide” (1921) di Jacques Feyder; e quel “Metropolis” (1927) di Fritz Lang che, con le sue audaci architetture aeree creò e divulgò immagini strabilianti di pura bellezza.

Chi l’avrebbe detto, ad esempio, che un film come “Lord Jim” (1925) tratto dal romanzo di Joseph Conrad e adattato per lo schermo da Victor Fleming; o che anche quello successivo del 1965, diretto da Richard Brooks con lo straordinario Peter O’Toole, aprisse le porte a un genere entusiasmante denominato di ‘cappa e spada’ e di avventurieri di mare come i ‘corsari’.

O che “Mata Hary” (1931) di George Fitzmaurice con la ‘divina’ Greta Garbo desse inizio a tutto un genere ‘spy-detective’ che avrebbe avuto un così fortunato seguito. Che, “Don Chisciotte” (1933) di Pabst con l’inarrivabile F. Chaliapin, vedesse almeno 10 remake? O che un mostro come “Moby Dick” (1956), tratto dal romanzo di Herman Melville del 1851 e diretto da John Houston nell’indimenticabile interpretazione di Gregory Peck (Capitano Achab), potesse esistere davvero nel profondo degli oceani (?).

Nessuno credo, avrebbe pensato che alcune pellicole del cinema cosiddetto ‘espressionista’ come “Il Golem” (1920) dei registi Paul Wegener e Carl Boese; “Il gabinetto del dott. Caligari” (1920) di Robert Wiener; “Il dottor Jekyll e Mr. Hyde” (1920) di John S. Robinson, tratto dal racconto omonimo di R. Stevenson; o che il genio malefico del “Dottor Mabuse” (1922) di Fritz Lang con i due ‘sequel’ apparsi sempre in quegli anni, avrebbero dato il via alla creazione di un ‘genere’ a sé stante che spaziava tra il fantascientifico e l’orrore, per l’appunto denominato ‘horror’.

A questi fecero seguito “Nosferatu il Vampiro” (1922) di Friedrich W. Murnau, ripreso da “Dracula” (1931) diretto da Tod Bronwing con Béla Lugosi e che, tra tutti i remake, anche quelli più vicini a noi, fino a “Dracula il Vampiro” (1958) nel remake di Terence Fisher con l’orrifico e pur bravissimo Christopher Lee, si rivelasse infine il più fedele al romanzo originale di Bram Stoker. Così come la serie dei ‘freaks’, esseri all’epoca inqualificabili, apparsi in “Il tesoro” (1923) del pur grande Wilhelm Pabst; “Il gobbo di Notre Dame” (1923) di Wallace Worsley e “Il fantasma dell’opera” (1925) di Rupert Julian, entrambi interpretati dall’allora ‘incredibile maschera’ che fu Lon Chaney; o ai racconti di Edgar Allan Poe (grande padre dell’Horror), che abbiamo visto in “La caduta della Casa Usher” (1928) diretto da Jean Epstein, giungessero fino ai nostri giorni, nella pur entusiasmante quanto straordinaria forma della ‘pièce musicale’ (1986) di Andrew Lloyd Webber.

Senza nulla togliere a “Frankenstein” (1931) di James Whale tratto dall’omonimo romanzo di Mary Shelley che vide la sublime interpretazione di Boris Karloff; o dei suoi numerosi ‘remake’, tra cui svetta quello del 1994 con De Niro, ma che abbiamo comunque apprezzato nelle versioni comiche in “La famiglia Addams” (1973), di Charles Addams, la cui prima apparizione risale agli anni trenta in una serie di vignette umoristiche pubblicate sul settimanale The New Yorker; e nel parodistico “Frankenstein Junior” (1974) diretto da Mel Brooks.

Chi mai avrebbe detto che un amabile ‘mostro’ come “King-Kong” (1933) di M. C. Cooper e E. B. Schoedsack, potesse esistere nella realtà? Non sono forse da considerarsi del genere ‘avventura’ anche i ‘viaggi fantascientifici’ descritti da Jules Verne alla fine dell’Ottocento, in compagnia del quale abbiamo attraversato il globo in ogni direzione nella penombra del tempo, fra città perdute, tigri, locomotive, sommergibili e aeroplani? Chi non rammenta le emozioni narrate in “20.000 Leghe sotto i Mari” (1954) di Richard Fleischer; “Il giro del Mondo in 80 giorni” (1956) di Michael Levinson; “Viaggio al centro della Terra” (1959) di Henry Levin e “Cinque settimane in pallone” (1962) di Irvin Allen.

Un discorso a parte va fatto per i numerosi film di “Tarzan”, personaggio immaginario inventato da Edgar Rice Burroughs che rappresenta l'archetipo del bambino selvaggio allevato nella giungla dalle scimmie, che ritorna in seguito alla civilizzazione solo per rifiutarla in buona parte per poi fare ritorno alla natura selvaggia nelle vesti di eroe e avventuriero, apparso per la prima volta nel romanzo “Tarzan delle Scimmie”, pubblicato originariamente nell'ottobre del 1912 sulla rivista The All-Story e in volume nel 1914, e in seguito in 23 storie e in innumerevoli opere su altri media, autorizzate o meno.

Tuttavia la sua successiva fortuna non è dovuta solo alle storie narrate, avventure mozzafiato in terre esotiche e aliene, ma soprattutto allo stile adottato da Burroughs, che fa della semplicità della scrittura il cardine dei suoi romanzi, ottenendo facilmente un forte legame con il lettore ed una più facile identificazione con personaggi che normalmente non fanno parte del vivere quotidiano. I racconti di Tarzan sono stati trasposti nel cinema, televisione, fumetto, anche con nuove storie originali. Il personaggio vanterà inoltre numerosi imitatori (i cosiddetti tarzanidi). (Wikipedia)

Quante avventure e quante emozioni!, permettetemi di dirlo, e soprattutto quanta ‘storia’ e quanta ‘finzione’ c’era in quelle pellicole, tale ch’è divenuto proverbiale dire: “trattasi pur di cinematografo!”. Ebbene sì, ma quanto ci ha lasciato e quanto difatti ha insegnato ai posteri è incommensurabile. Frotte di giovani sono rimasti folgorati da personaggi cinematografici di uomini ‘impossibili’ nella realtà; da amori ‘fatali’ di donne appassionate.

Quanti ‘idealisti’, quanti ‘visionari’, e quanti veri ‘uomini’ sono cresciuti sotto l’egida del ‘cinema’ e da questo hanno preso a modello atteggiamenti e comportamenti di personaggi della celluloide, uomini e donne senza differenziazioni (?) che, in qualche modo, il cinema ha svelato loro i segreti d’una vita che si mostrava ‘meravigliosa’ e/o quantomeno avventurosa: “La grande illusione” (1937) di Jean Renoir; “Il porto delle nebbie” (1938) di Marcel Carné e “Il bandito della Casbah” (1942) di Julien Duvivier, tutti con lo stravolgente Jean Gabin; per non dire di “Casablanca” (1942) di Michael Curtiz, con l’altro straordinario attore ch’è stato Humprhey Bogart e la pur meravigliosa Ingrid Bergman.

Ma torniamo alla grande avventura del cinema dei primordi con “La corazzata Potemkin” (1925), “Sciopero” (1925), “Ottobre” (1928), “Que Viva Mexico” (1931) visto solo nel 1979, e quel “Aleksandr Nevskij” (1938) ricostruzione storica di propaganda antinazista in chiave epica, tutti del grande regista russo Serghej Eisenstein che indiscutibilmente, per taglio filmico, ombre e luci del bianco-nero, per l’atmosfera ambientale (scenografie) e sceneggiatura (sintetismo), interpretazioni da urlo, montaggio geniale, hanno influenzato e fatto scuola per tutto il ‘900.

Cui hanno fatto seguito l’italiano “Terra madre” (1931) e “1860” (1934) entrambi di Alessandro Blasetti; “L’Atalante” (1934) di Jan Vigo, al pari di tanti altri che affrontavano tematiche meno impegnative come: “I Viaggi Di Gulliver” (1939) da Swift, di Max e Dave Fleischer; “Lo Sparviero del Mare” (1940) di Michael Curtiz che ci fece conoscere l’atletico Errol Flynn; “Il figlio della furia” (1942) di John Cromwell con Tyrone Power; “L’Isola del Tesoro” (1950) di Robert Louis Stevenson che tanto incuteva paura e ancora sorprende per le sue cupe scene marinare.

Nonché tutti o quasi i romanzi di Jack London, lo scrittore statunitense noto per aver scritto “Il richiamo della foresta” (1923) di Fred Jackman, “Martin Eden” (1942) di Sidney Salkow, “Zanna Bianca” (1973) di Lucio Fulci con Franco Nero e Virna Lisi, tutti più o meno trasposti in altrettanti film di successo ed entrati a far parte del nostro bagaglio culturale, nello specifico, di quella ‘letteratura d’avventura’ e quindi anche ‘letteratura cinematografica’ che ha in indice la scienza e la fantascienza, in altre parole quel ‘viaggiare’ che da sempre ci emoziona.

E che dire di Emilio Salgari con i suoi famosi ‘cicli letterari’ dedicati ai “Pirati delle Antille” (1908) e ai “Pirati della Malesia” (1913) con i quali pur ci spingemmo fra giungle, tigri, e che fra l’altro ci fecero conoscere luoghi per quel tempo irraggiungibili come Cina, Filippine, Paraguay, India, Polo Nord ecc. conducendoci fra mari in tempesta, galeoni corsari, pantere affamate, deserti e ghiacciai sterminati. Sicuramente straordinari furono i film “Il ladro di Bagdad” (1924) di Raoul Walsh che fu la rivelazione di Douglas Fairbanks; l’amaro e pur straordinario “La buona terra” (1937) di Jean Vigo, tratto dall’omonimo romanzo di Pearls Buck così straordinariamente umano.

Per così dire di tutta quella letteratura d’avventura, cosiddetta ‘per ragazzi’, che ha visto numerosi titoli trasferiti in altrettanti film di successo e che indubitabilmente vanno qui ricordati: “Il Mago di Oz” (1939) di Victor Fleming con l’amorevole Judy Garland; e quel “Libro della giungla” (1942) di Rudyard Kipling, dal quale fu tratto l’omonimo film per la regia di Zoltan Korda con il giovane Sabù, e quello del (1967) diretto da Wolfgang Reitherman; al quale non fu da meno il ‘cartoon’ della Walt Disney & C. prodotto nello stesso anno, preceduto da quel capolavoro che fu “Pinocchio” (1940) tratto da Collodi; nonché la felice trasposizione cinematografica di “Alice nel paese delle meraviglie” (1951) di Geronimi, Luske e Jackson.

Non sono forse anche questi film tutti da ricordare e da rivedere in quanto raccontano di ‘viaggi’ e di ciò che dà significato al nostro immaginifico ‘viaggiare’, seppure solo con la fantasia? Devo ammettere che all’epoca sembravano altrettanto meravigliosi, così, tanto per restare in casa nostra, è doveroso ricordare che le pellicole erano ancora in bianco/nero, il ‘colore’ sui nostri schermi sarebbe arrivato molto tempo dopo, come anche la ‘sonorizzazione’ di tutti quei film che seguirono il primo film sonoro italiano “La canzone dell’amore” (1930) di Gennaro Righelli.

Per il genere ‘viaggiare con il grande cinema’ italiano, dopo l’apertura degli studi di Cinecittà avvenuta nel 1937, assumono importanza tutti, o quasi, i diversi ‘generi’ filmici entrati di merito nella storia della cinematografia italiana: “Scipione l’Africano” (1937) di Carmine Gallone; “L’Assedio dell’Alcazar” (1940) di Augusto Genina, con Febo Giachetti e Andrea Checchi; “Dagli Appennini alle Ande” (1943) di Fabio Calzavara tratto dal libro “Cuore”; “Roma città aperta” (1945) con Anna Magnani, Aldo Fabrizi, Maria Ninchi, e “Paisà” (1946) entrambi di Roberto Rossellini; “La terra trema” (1948) di Luchino Visconti, e “Stromboli” (1950) ancora di Roberto Rossellini, che fece chiedere agli italiani: “..ma dov’è Stromboli, mica sarà in Italia?”.

Funo ad arrivare a “Miracolo a Milano” (1951) di Vittorio De Sica; “Il cappotto” (1952) di Alberto Lattuada tratto da Gogol con uno straordinario Renato Rascel; e il documentaristico “Viaggio in Italia” (1954) ancora di Roberto Rossellini, restaurato e successivamente presentato a Cannes. Nonché “La grande Guerra” (1959) di Mario Monicelli con due straordinari interpreti Vittorio Gasman e Alberto Sordi.

Ma facciamo un passo indietro nel cinema internazionale, sono degli anni ’50: “Kon Tiki” (1950) film documentario di Thor Heyrdahl; “Tamburi lontani” (1951) di Raul Walsh con Gary Cooper; “Le nevi del KiIlimanjaro” (1952) di Henry King con uno staff a dir poco stellare; “I sette samurai” (1954) interpretato, tra gli altri, da Toshirō Mifune e Takashi Shimura, diretto da Akira Kurosawa che quattro anni prima aveva firmato quel capolavoro di “Rashomon” (1950); e inoltre “La pista degli Elefanti” (1954) di William Dieterle; “L'arpa birmana” (1956) diretto da Kon Ichikawa; “Sayonara” (1957) di Joshua Logan con Marlon Brando; “Sinbad il Marinaio” (1958) diretto da Nathan H. Juran, che fu l’eroe di un ciclo di racconti leggendari, ma soprattutto “di viaggio”, tratti dalla novellistica araba “Mille e una notte”.

Sono ancora di quegli anni “La tigre di Eschnapur” e “Il sepolcro indiano” (1959) entrambi diretti da Fritz Lang, il primo film diviso in due parti, e il più lungo in assoluto che si ricordi. Seguito nello stesso anno dal sequel: “Le miniere del re Salomone” e, “Watussi” (1959) di Kurt Newman con Stewart Granger e Debora Kerr che aprirono un nuovo filone d’avventura geo-archeologico, proseguito con la ‘saga’ per la TV dedicata al personaggio di “Sandokan” (1976) diretta da Sergio Sollima e magistralmente interpretato da Khabir Bedi; e dal sequel de “La mummia” (1999) di Stephen Sommers con Brendan Fraser, e “Il re scorpione” (2002) di Chuck Russell con Dwayne Johnson.

Volendo restare nei limiti del genere ‘artistico-melos’, vanno qui citati capolavori epico/lirici sonori riconducibili al genere ‘kolossal’ quali: “Via col vento” (1939) di Victor Fleming con le strepitose interpretazioni di Vivien Leigh, Clark Gable, Olivia de Havilland e Leslie Harward; il remake “Quo Vadis” (1951) nell’adattamento del romanzo omonimo di Henryk Sienkiewicz, diretto da Mervyn LeRoy, con l’insuperabile Sir Peter Ustinov; “Salomè” (1953) di Fleming e Dieterle; “Sinhue l’Egiziano” (1954) dal romanzo di Mika Waltari, diretto da Michael Curtiz nella stupenda interpretazione di Edmund Purdom.

Ed “Ulisse” (1954) di Mario Camerini e Mario Bava tratto dall'Odissea di Omero con uno stuolo di grandi attori come Kirk Douglas, Silvana Mangano, Antony Quinn, Rossana Podestà, Franco Interlenghi; “I dieci comandamenti” (1956) diretto dal grande Cecil B. De Mille che in seguito diresse “Ben Hur” (1959) con il quale s’impose all’attenzione internazionale il formidabile Charlton Heston. Fino ad arrivare ai capolavori assoluti quali: “Il Re ed Io” (1956) di Walter Lang con Yul Brinner e Debora Kerr; “Salomone e la regina di Saba” (1959) di King Vidor con Gina Lollobrigida e Yul Brinner; “Guerra e Pace” (1956) tratto dall’omonimo romanzo di Tolstoj per la regia di Victor Fleming; “Gli ultimi giorni di Pompei” (1959) di Sergio Leone con Sophia Loren.

Gli anni ’60 sono forse i più proficui di opere attribuibili all’arte cinematografica, un ritorno quasi al genere cosiddetto ‘di massa’, intendendo con ciò la partecipazione di numerosi attori e un infinito numero di secondari e comparse: “Exodus” (1960) di Otto Preminger con ‘l’impassibile’ Paul Newman; “Spartacus” (1960) di Stanley Kubrick con l’audace Kirk Douglas; “Lawrence d’Arabia” (1962) diretto da David Lean nell’immensa interpretazione di Peter O’Toole; “La conquista del West” (1962) di John Ford, ottavo remake del film del 1936 diretto da C. De Mille con Gary Cooper; “Gli ammutinati del Bounty” (1962) con lo strabiliante Marlon Brando, del quale si sono visti numerosi remake; “Il Gattopardo” (1963) di Luchino Visconti tratto dall’omonimo romanzo di G. Tommasi di Lampedusa, con uno straordinario Burt Lancaster e la meravigliosa Claudia Cardinale, Alain Delon, Paolo Stoppa e Rina Morelli, Romolo Valli e i giovanissimi Ottavia Piccolo e Pierre Clementi.

Nonché il fastoso “Cleopatra” (1963) di Mankiewicz e D. Zanuck con la coppia E. Taylor e R. Burton; “55 giorni a Pechino” (1963) diretto da registi diversi, con Charlton Heston, Ava Gardner, David Niven; “La caduta dell’impero romano” (1964) di Antony Mann; “Zulu” (1964) di Cy Enfield; “Il Dott. Zivago” (1965) di David Lean dal romanzo di Boris Pasternak, dove s’imposero le figure di Omar Sharif e il portentoso Rod Steiger, il ‘signore’ del cinema inglese Alec Guinness e la pur splendida Julie Christie.

Una parentesi d’obbligo va riservata a Pier Paolo Pasolini, scrittore, sceneggiatore, drammaturgo, poeta, attore, regista, considerato uno dei maggiori artisti e intellettuali italiani del XX secolo, ed anche il più emblematico. Il quale, dopo il suo esordio nel cinema negli anni '50 come soggettista intraprese la strada della regia con “Accattone” (1961) e “Mamma Roma” (1962) con la pur grande Anna Magnani, suoi primi film che lo fecero conoscere a livello internazionale.

Ma il Pasolini che più interessa qui è il ‘viaggiatore’ instancabile dentro e fuori le sceneggiature dei suoi film di genere ‘storico’ e ‘letterario’ rivisitati in chiave critica; a cominciare da “Il Vangelo secondo Matteo” (1964); “Appunti per un film sull’India” (1965) da cui fu tratto un libro con Alberto Moravia, “Il profumo dell’India”, un cammeo assoluto nella storia della letteratura di viaggio; il capolavoro interpretativo di Totò “Uccellacci, uccellini” (1966); “Edipo Re” (1967); “Medea” (1969) con Maria Callas; inoltre ad “Appunti per un’Orestiade Africana” (1970); “Il Decameron” (1971) da Giovanni Boccaccio; “I Racconti di Canterbury” (1972) da Geoffrey Chaucer; “Le mura di Sana’a” (1973); “Il fiore delle Mille e una Notte” (1974); tutte opere che hanno aperto un’improvvisa finestra sul senso del ‘viaggio’, mostrando i recessi della conoscenza e dell’ambiguità intrinseca nel viaggiare.

Sono di quegli stessi anni film che hanno avuto rilevanza mondiale, come “Khartoum” (1966) di Basil Deardem con Lawrence Olivier e Charlton Heston; e “La Bibbia” (1966) di John Huston, che fece dire al mondo che ‘mai un film era stato così coinvolgente’; “C’era una volta il West” (1968) il capolavoro di Sergio Leone; “Queimada” (1968) di Gillo Pontecorvo; “Waterloo” (1970) di Sergej Fëdorovič Bondarčuk; “Excalibur” (1981) di John Borman; “Marco Polo” (1982) di Giuliano Montaldo dal libro omonimo, nonché una miniserie televisiva di grande successo.

“Il Mahabharata” (1990) dall'antico poema indiano quindici volte più lungo della Bibbia, portato sullo schermo dal geniale Peter Brook; “L’ultimo imperatore” (1987) di Bernardo Bertolucci che di lì a poco avrebbe firmato “Il Tè nel deserto” (1990) il suo capolavoro, tratto dall'omonimo romanzo di Paul Bowles, con John Malkovich; “1492- La conquista del paradiso” (1992) diretto da Ridley Scott con la struggente colonna sonora di Vangelis; “Il Gladiatore” (2000) di Ridley Scott; “Master& Commander” (2003) di Peter Weir con Russel Crowe; “Il velo dipinto” (2006) diretto da John Curran, tratto dall'omonimo romanzo di William Somerset Maugham, girato prevalentemente in Cina.

Appartengono al genere ‘western & war’ nell’ampia accezione che mette assieme ‘spy e detective story’, e non solo: “The big trail” (1930) di Raoul Walsh e “Ombre Rosse” (1959) di John Ford; “Da qui all’eternità” (1953) di Fred Zinnemann con Burt Lancaster, Montgomery Clift, Debora Kerr, Donna Reed, Frank Sinatra che, penso, non bisognino di alcuna presentazione; “La valle dell’Eden” (1955) di Elia Kazam con James Dean; “Il gigante” (1956) di George Stevens con Elizabeth Taylor, Rock Hudson, James Dean; “Orizzonti di gloria” (1957) di Stanley Kubrick con Kirk Douglas; “I Magnifici 7” (1960) con Yul Brinner, Steve McQueen, Charles Bronson, Ely Wallach e altri; “La battaglia di Alamo” (1960) di e con J. Wayne; “Hatari!” (1962) di Howard Hawks; “Django” (1966) di Sergio Corbucci con Franco Nero, riadattato dall’estroverso Quentin Tarantino.

Dacché “Il piccolo, grande uomo” (1970) di Arthur Penn con Dustin Hoffman che dava seguito al genere ‘western’ con entratura psicologica; il bellissimo documentario “Le sorgenti del Nilo” (1971) di Kenneth Haigh, tema ripreso poi Bob Rafelson in “Le montagne della luna” (1990); “Il Messia” (1975) di Roberto Rossellini; “Il deserto dei Tartari” (1976) la vera opera d’arte di Valerio Zurlini tratto dal romanzo omonimo di Dino Buzzati; il capolavoro assoluto di Franco Zeffirelli “Gesù di Nazareth” (1977) con un cast mozzafiato; tematica che sarà ripresa in “La Passione di Cristo” (2004) scritto e diretto da Mel Gibson, interamente girato a Matera in Italia; “Nuovo Cinema Paradiso” (1988) diretto dal Premio Oscar Giuseppe Tornatore; “Teatro di guerra” (1998) e “Noi credevamo” (2010) sceneggiati e diretti da Mario Martone e da Giancarlo De Cataldo, liberamente ispirato, il primo, a vicende storiche realmente accadute e, il secondo, al romanzo omonimo di Anna Banti.

Un discorso a parte va fatto per il ‘genio’ del cinema italiano Sergio Leone, uno dei più importanti registi della storia del cinema mondiale, particolarmente noto per i suoi film di genere ‘western’. Nonostante abbia diretto pochi film, la sua regia ha fatto scuola e ha contribuito alla rinascita del western negli anni sessanta, grazie a titoli come “Per un pugno di dollari” (1964), “Per qualche dollaro in più” (1965), “Il buono, il brutto, il cattivo” (1966) che insieme formano la cosiddetta "trilogia del dollaro", “C'era una volta il West” (1968) e “Giù la testa”(1971), mentre con “C'era una volta in America” (1984), ha profondamente rinnovato il lessico del ‘gangster movie’, tre pellicole che insieme compongono invece la "trilogia del tempo".

Inutile dire quanti e quali attori già a suo tempo famosi del cinema americano ha fatto rivivere nei suoi film, uno per tutti quel campione d’incassi che fu Clint Eastwood. Nel 1972 con “Giù la testa” è stato vincitore del David di Donatello per il miglior regista. Nel 1985 con “C'era una volta in America” ha vinto il Nastro d'argento per la regia del miglior film e nominato al Golden Globe per il miglior regista, inoltre al David di Donatello per il miglior regista straniero. Nel 1984 gli è stato inoltre assegnato il David di Donatello René Clair (premio che ora non viene più assegnato). Il 9 ottobre 2014 gli è stato attribuito, alla cerimonia del Premio America presso la Camera dei deputati, un premio speciale alla memoria dalla Fondazione Italia USA.

Tanto per spingerci oltre, sottolineo alcuni film dalle tematiche diverse e, tuttavia, riconducibili dentro un umico filone: “Quarto Potere” (1941) del pur geniale Orson Welles; “Il padrino” (1972), prima pellicola della trilogia omonima firmata dal regista Francis Ford Coppola e interpretato da Marlon Brando con Al Pacino, James Caan, Robert De Niro, John Cazale, Robert Duvall; “Apocalypse Now” (1979) ancora di F. Ford Coppola con Marlon Brando; “Kagemusha” (1980) di Akira Kurosawa; “La mia Africa” (1985) di Sidney Pollack dall’omonimo romanzo di Karen Blixen con Robert Redford e Meryl Streep; “Mission” (1986) di Roland Joffe con il pur grande Robert De Niro e il non da meno Jeromy Irons; “Balla coi lupi” (1990) diretto, prodotto e interpretato da Kevin Costner, tratto dall'omonimo romanzo di Michael Blake, autore anche della sceneggiatura e che vinse ben sette premi Oscar, tra cui quelli per il miglior film e miglior regista.

Nel 1998 l'American Film Institute l'ha inserito al settantacinquesimo posto della classifica dei migliori cento film statunitensi di tutti i tempi. Infine, nel 2007 è stato scelto per essere conservato nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. “L’ultimo dei Moicani” (1992) di Michael Mann; “Rapa Nui” (1994) di Kevin Reynolds; “La tigre e il dragone” (2000) di Ang Lee; “Titanic” (1997) di James Cameron, remake dei film del 1958 e del 1979, che segnò la rivelazione di Leonardo Di Caprio; “L’ultimo Samurai” (2003) di Edward Zwick con Tom Cruise.

Degni di nota e certamente non ultimi, tutti quei film accattivanti del genere ‘on the road’ quali: “Due per la strada” (1967) di Stanley Donen con la splendida Audrey Hepburn e Albert Finney; “Easy Rider” (1969) il capolavoro di Dennis Hopper; “Jesus Christ Superstar” (1973) dall'opera rock di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice; “Dersu Uzala” (1975) di Akira Kurosawa; “Professione Reporter” (1975) di Michelangelo Antonioni con quel ‘mostro sacro’ che è Jack Nicholson; “Un mercoledì da leoni” (1978) di John Milius; “Hair” (1979) di Milos Forman il musical sui ‘figli dei fiori’; “Reds” (1981) di Warren Beatty con lo stesso W. Beatty, Diane Keathon e Jack Nicholson.

“Fuori orario” (1985) di Martin Scorsese; “Fandango” (1985) di Kevin Reynolds, “Stand by me” (1986) di Rob Reiner; “Mississippi adventure” (1986) di Walter Hill; “Rain Man” (1988) di Barry Levinson. E ancora: “Thelma & Louise” (1991) di Ridley Scott; “Un mondo perfetto” (1993) di Clint Eastwood; “Dead Man” (1995) di Jim Jarmusch; “Underground” (1995) dell’originale Emir Kusturica; “Verso il sole” (1996) di Michael Cimino; “L'Albatross” (1996) di Ridley Scott; “Contact” (1997) di Robert Zemeckis; “Sette anni in Tibet” (1997) diretto da Jean-Jacques Annaud, ispirato da un libro autobiografico scritto da Heinrich Harrer pubblicato nel 1953; “Detroit Rock City” (1999) di Adam Rifkin; “Collateral” (2004) con Tom Cruise e “Nemico Pubblico” (2009) con Johnny Deep entrambi diretti da Michael Mann regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense, insomma quello che si può definire un cineasta eclettico e innovativo, considerato uno dei maestri del moderno cinema d'azione.

L’anno 2000 vede alla ribalta cinematografica “Babel” (2006), “Birdman” (2014) e “The Revenant” (2015) entrambi di Alejandro González Iñárritu, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico messicano con una particolare visione del cinema futuro; “Into the wild” (2007) di Sean Penn; nonché l’attesissimo “The Hateful Eight” (2015), scritto e diretto da Quentin Tarantino, ed interpretato da Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Demián Bichir, Tim Roth, Michael Madsen e Bruce Dern.

E per finire, uno sguardo a quelle efficaci macchine ‘esaudisci-desideri’ che sono in tal senso da reputarsi: “The beach” (2000) di Danny Boyle; “Road Trip” (2000) di Todd Phillips; “Riding the bullet” (2004) di Mick Garris; “I diari della motocicletta” (2004) di Walter Salles sulle avventure del giovane Ernesto ‘Che’ Guevara, ispirato dai diari di viaggio “Latinoamericana” dello stesso Guevara e di un gitano che l’accompagna; “Exils” (2004) di Tony Gatlif, nome d'arte di Michel Dahmani, regista, sceneggiatore, compositore, attore e produttore cinematografico francese autore di alcuni film sui Rom; “El Camino de San Diego” (2006) di Carlos Sorin; “Viaggio in India” (2006) di Mohsen Makhmalbaf; “Little Miss Sunshine” (2006) di Jonathan Dayton; “Into the wild” (2007) di Sean Penn. Lo stesso discorso vale anche per tutti i film del genere ‘detective’ quali furano e continuano ad esserlo gli ‘007’ tratti dai romanzi di Jan Fleming e interpretati da quell’attore mitico che è diventato Sean Connery, rimasto ahimè senza validi eredi. Come si trovò a scrivere Gabriel G. Marquez in “L'amore ai tempi del colera” (2007): “Gli esseri umani non nascono sempre il giorno in cui le loro madri li danno alla luce ma la vita li obbliga ancora molte volte a partorirsi da loro stessi”.

A proposito di sequel, ci sarebbe molto da dire della straordinaria saga di “Star Wars” (1977) dell’immenso George Lucas; “Indiana Jones” (1981) di Steven Spielberg il ‘più grande’ in assoluto, padre inoltre di “E.T.” (1982) e di “Jurassick Park” (1983); il seriale “Batman” (1989) di Joel Schumacher, comprensiva di almeno undici adattamenti tratti dal personaggio dei fumetti DC tra cui “Batman: L'uomo che ride” (Batman: The Man Who Laughs, 2005), titolo di una storia a fumetti che rielabora il primo incontro tra Batman e Joker e, inoltre, il nome di un personaggio della serie “Ghost in the Shell: Stand Alone Complex” creata da Masamune Shirow.

Va detto che il cinema si era già impossessato del personaggio Gwynplaine fin dal romanzo “L'uomo che ride” (1909) creato da Victor Hugo. “Das grinsende Gesicht” è invece il titolo del film tedesco del 1921 diretto da Julius Herzka. E ben altri due film furono tratti dalla medesima opera e sono: “L'uomo che ride” (1928) realizzato dal grande Paul Leni, e ancora l’omonimo film italiano che Sergio Corbucci adattò sulla vicenda di “Lucrezia Borgia” (1966),

Come dimenticare la trilogia del “Il Signore degli Anelli” (2001) di Peter Jackson, basata sull'omonimo romanzo di John R. R. Tolkien; ed anche di “Pirati dei Caraibi” (2011) di Rob Marshall, basata sull'omonima attrazione dei parchi Walt Disney che si compone, fino ad ora, di quattro film prodotti da Jerry Bruckheimer e che negli anni si è espansa in fumetti, romanzi e altri media, a cui continua a prestare il volto un altro ‘mostro sacro’ del cinema, Johnny Depp, nei panni del pirata ‘Jack Sparrow’.

Mah, che altro aggiungere, se non ricordo male ho cominciato col parlare del cinema ‘muto’ come se fosse un accadimento dell’altro ieri, forse che sì o forse decisamente no, fatto è che nel 2014 c’è stato un film che pur essendo muto, che lo crediate o no, ha fatto molto parlare di sé: si tratta di “The Artist” (2011), che se non l’avete ancora visto è forse giunto il momento che ve ne procuriate una copia e gustarvelo fotogramma dopo fotogramma … vi delizierà.

«Bene, non ci mancava che questo!» – avrebbe esclamato Charlie Chaplin quando, nel 1929, il cinema da muto diventò sonoro e, per moltissimi anni a venire, mai l’ombra del dubbio appannò per un momento le sue certezze. L’attore, regista, musicista, sceneggiatore e scrittore, di molti capolavori del cinema, non ebbe tentennamenti, al punto che dopo la proiezione di una delle prime pellicole sonore annotò: «Uscii dal teatro convinto che il sonoro avesse i giorni contati». Chissà come riderebbe oggi Chaplin nel vedere che si fa la fila per entrare nei cinema dove si proietta “The Artist”, un film in bianco e nero, che parla di cinema, ricreato dall’ “intelligenza” registica di Michel Hazanavicious (...per non dir del cane!). Tutto questo proprio mentre il sonoro si avvia alla tridimensionalità degli effetti speciali e della ‘motion-capture’. Bene, tantopiù che abbiamo riso anche noi – plurale maiestatis – quando dopo la proiezione in sala e mentre scorrevano i titoli si è levato un applauso di godimento pieno, convinto e inaspettato.

Come ha spiegato dettagliatamente lo stesso regista, durante la conferenza stampa al festival di Cannes, si tratta di un “tipo di cinema dove tutto passa attraverso le immagini, attraverso l’organizzazione dei segni che un regista trasmette agli spettatori. E poi è un cinema molto emozionale e sensoriale: il fatto di non passare per un testo ti riporta a una modalità di racconto estremamente essenziale che funziona solo sulle sensazioni che sei in grado di creare”.

Hazanavicious, autore della stessa sceneggiatura, ha confermato per la realizzazione della pellicola la coppia composta da Jean Dujardin (francese), che a sua detta “funziona sia sul primo piano, grazie all’espressività del suo volto, sia sul campo lungo, grazie al suo linguaggio corporeo”. Infatti ha un viso senza tempo, che può facilmente essere vintage; e la fascinosa Berenice Bejo che, almeno nel film, “emana una grande freschezza e positività quasi eccessiva! In un certo senso, i personaggi che interpretano sono abbastanza vicini a loro, o quanto meno, alla visione che ho di loro”. Il trucco c’è ma non si vede ed è nella non facilità di recitare senza dialoghi, pur calandosi nella parte, e facendo finta che questi ci siano, anche se poi il sonoro non viene registrato.

Una prova non indifferente, direi, che premia (era ora!) il ‘cinema muto’ per quello che ci ha dato e, visto che all’epoca non c’era l’Oscar, credo che oggi questo film lo meriti davvero, anche dovesse essere “alla carriera”. Infatti rivedere oggi un “vecchio” film del muto, (e questo è nuovo di zecca), oltre che a farsi apprezzare per essere così all’avanguardia e ancora pieno di idee, ci rinfranca lo spirito da tante pellicole “spazzatura” che non hanno neppure la dignità di chiamarsi CINEMA.

D’accordo con Chaplin quando, dopo aver visionato “Melodie di Broadway” (1929) diretto da Harry Beaumont, una commediola sonora del genere musicale molto scadente sotto il profilo artistico, disse: «Peccato, perché cominciava a perfezionarsi proprio allora … io però ero deciso a continuare a fare film muti, perché credevo che ci fosse posto per ogni sorta di svaghi». Una ‘civetteria d’autore’? Forse. No lo credo, è questa la conferma di un’arte, quella cinematografica, che proprio in quegli anni si andava diffondendo in tutto il mondo, per il nostro effimero piacere. I virgolettati sono ripresi dalla biografia di Charlie Chaplin edita da Mondadori e dalla rivista di cinema 35MM.IT Magazine.

Ma ahimè senza accorgermene per me si è fatta l’ora di lasciare quest’ultima pagina e correre al cinema. Oggi è in uscita mondiale il primo film della nuova serie di “Star Wars” (2015) e non me lo posso perdere. Lo so, da parte mia sarebbe corretto che una materia come il ‘cinema’, la sua evoluzione sociale, in quanto strumento, seppure atipico, della formazione necessaria allo sviluppo intellettivo e conoscitivo, venisse studiato più a fondo, in ambito ‘sociologico’ così come in ‘psicologia’ e in ‘filosofia’ per conseguirne l’apprendimento ‘a tutto tondo’ degli aspetti morfologici-ambientali, geografici-meteorologici, floreali e faunistici dei territori, delle montagne come delle foreste, dei mari e degli oceani; nonché per la conoscenza scientifico-biologica riguardante la fisicità e i comportamenti umani; la situazione socio-abitativa di paesi e metropoli, i costumi dei popoli ecc. ragioni per cui, e già solo per questo, il ‘cinema’ andrebbe più che mai sostenuto.

Ma non mi sembrava il caso di entrare così in profondità in questo scritto che voleva solo scandagliare l’aspetto del ‘viaggiare’ e, anche se qua e là ho divagato tralasciando quella che era la tematica iniziale, spero di poterne parlarne una prossima volta, magari citando quei film di ‘fantascienza’ che, contrariamente a quanto si vorrebbe, mi hanno sempre fatto sognare, e che oggi m’inducono a pensare di poter ‘viaggiare’ all’infinito negli spazi siderali del nostro universo, (visto che non c’è nessun altro), continuando a cercare un ‘altro’ ipotetico mondo: “…in fondo al cinema il bene vince sempre, o no?”.

Ma dobbiamo costruirlo insieme questo mondo di ‘argonauti del domani’, tutti noi unitamente con le nostre differenze e il nostro amore. Il perché lo conosciamo tutti: perché “..domani è un altro giorno” e noi vogliamo che sia ‘migliore’.

Così come ci ha lasciato scritto T. S. Eliot in “Four Quartets” (1943):

“Non finiremo mai di cercare.

E la fine della nostra ricerca

Sarà l'arrivare al punto da cui siamo partiti

E il conoscere quel luogo per la prima volta.”

NB: mi scuso con tutti gli appassionati di cinema se ho volutamente tralasciato alcuni ‘generi’ (di cui scriverò in altra occasione), o se ho dimenticato qualche titolo rilevante; soprattutto se ho commesso qualche errore eclatante nel citare questo o quello; posso solo dire che in questo viaggio spesso mi sono intenzionalmente perso, per poi ritrovarmi, alla fine di ogni proiezione, davanti a uno schermo vuoto, in attesa che la macchina da presa torni a girare per Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Giuseppe Tornatore, Paolo Sorrentino, Paolo Virzì, John Turturro, Gabriele Muccino, Silvio Soldini, Ferzan Ozpetek, Roberto Faenza, per un altro fantasmagorico giro di giostra … Ops, di manovella.

Bibliografia per saperne di più:

“Antologia della letteratura fantastica”, Autori Vari – Editori Riuniti 1981.

“Storia della letteratura del terrore”, David Punter – Editori Riuniti 1985.

“Il primo film sonoro italiano: La canzone dell’amore” di Gennaro Righelli. Catalogo della Biennale di Venezia 1980.

“La voce nel cinema”, Michel Chion – Pratiche Editrice 1982.

“Il linguaggio delle immagini in movimento”, Virgilio Tosi – Armando Editore 1984.

“Sperduti nel buio”, a cura di Alfredo Barbina, Centro Sperimentale di Cinematografia – Nuova Eri 1987.

“Storia e tecnica del film e del disco”, Mario Calzini – Cappelli Editore 1991.

“Il cinema nascosto” Le pellicole ardite nell’archeologia cinematografica, Pino Pelloni – Marianna Ediz. 1998.

“Cinema muto italiano” (1896-1930), Riccardo Redi – Biblioteca di Bianco & Nero 1999.

“Fino all’ultimo film” L’evoluzione dei generi nel cinema, a cura di Gino Frezza – Editori Riuniti 2001.

Cine-grafia:

“Il comico e il Sublime”, Autori vari – Rivista annuale della Cineteca del Comune di Bologna n.10, 2006.

“L’arte di guardare gli attori”, Claudio Vicentini – Marsilio 2007.

“Scrivere sceneggiature per il cinema e la TV”, Francesco Spagnuolo – Delos Books 2010.

“Filmare la musica” Il documentario e l’etnomusicologia visiva, Leonardo D’Amico – Carocci Editore 2012.

« indietro |

stampa |

invia ad un amico »

# 1 commenti: Leggi |

Commenta » |

commenta con il testo a fronte »

I testi, le immagini o i video pubblicati in questa pagina, laddove non facciano parte dei contenuti o del layout grafico gestiti direttamente da LaRecherche.it, sono da considerarsi pubblicati direttamente dall'autore Giorgio Mancinelli, dunque senza un filtro diretto della Redazione, che comunque esercita un controllo, ma qualcosa può sfuggire, pertanto, qualora si ravvisassero attribuzioni non corrette di Opere o violazioni del diritto d'autore si invita a contattare direttamente la Redazione a questa e-mail: redazione@larecherche.it, indicando chiaramente la questione e riportando il collegamento a questa medesima pagina. Si ringrazia per la collaborazione.

|