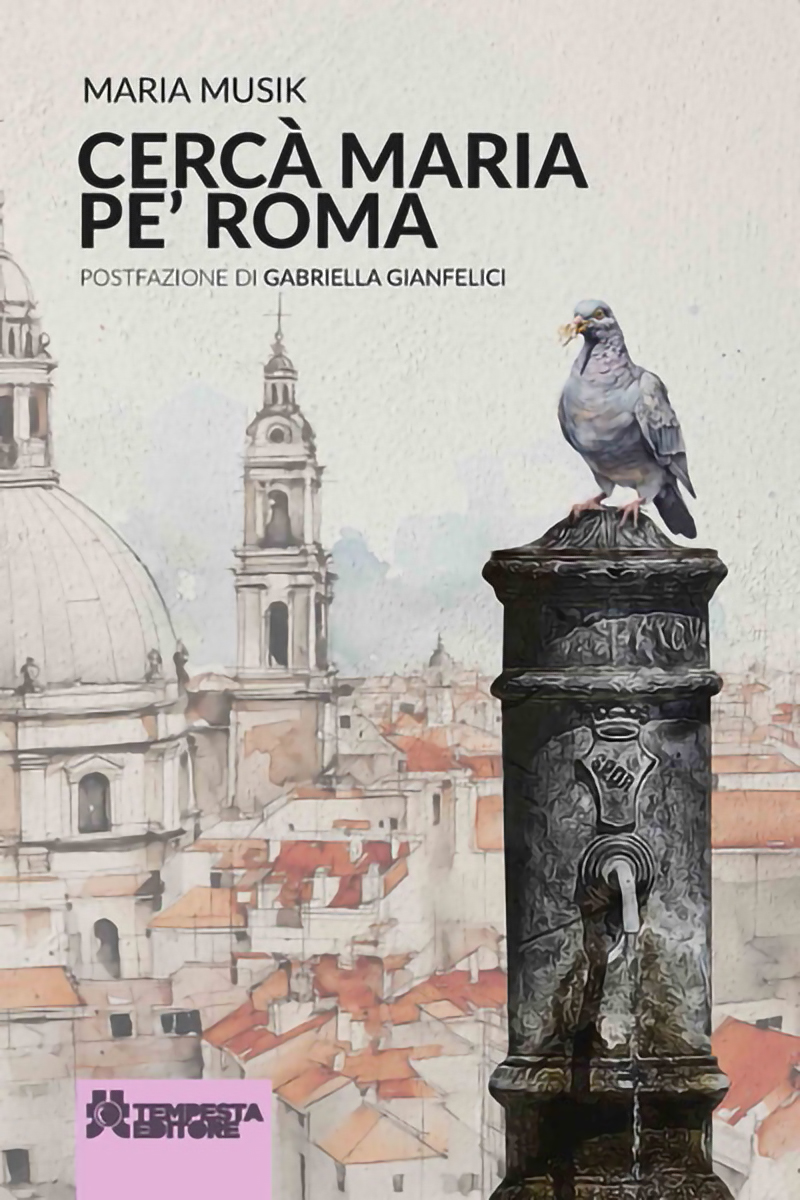

Accogliamo con gioia nel segno del bel connubio questa pubblicazione di Tempesta editore e per la stampa di poesia in dialetto (e nell’amato dialetto romano poi) e per la firma di un’autrice e una donna a noi cara, la preziosa Maria Musik, sempre attenta e mai banale nella prossimità di presenza che la contraddistingue. Abbiamo già avuto modo in altre occasioni di sottolineare il valore tout court della poesia in dialetto che ha dato negli ultimi decenni esempi assai incisivi nella restituzione delle afflizioni e delle aspirazioni di un mondo sempre più assediato e colpito nel germe di una identità cui di contro a nostro parere quella in lingua sovente finisce con lo scontare tutte le sue insufficienze, ora di impersonalità, ora di riferimento. Senza scomodare Guerra o Bertolani, pensiamo a Nevio Spadoni, Giacomo Vit, e Maria Lenti, volendo nell’esempio fare i dei nomi (caso a sé quello di Michele Sovente che si muoveva tra il dialetto di Cuma, il latino e l’italiano). Per quanto riguarda il dialetto romano, di cui su LaRecherche.it abbiamo avuto modo di parlare del bravo Enrico Meloni, venendo alla Musik ritroviamo in queste pagine tutto il segno delle malie e dei rigetti di una città come sappiamo unica, la sua lingua bassa, materica, nella carnalità di uno spirito scettico, e amaro perché colpito, nel servaggio ma anche nella malinconia delle dolenze, fermo, aperto, brillo passateci il termine alle aperture quotidiane di una luce che si muove dalle sue bellezze. Il dettato della cara Maria ha in più però quel timbro e sguardo di donna cui a questo dire il più delle volte nella differenza della voce, e delle voci, è mancato, essendo rari i casi di autrici in dialetto romano, tra le ultime come giustamente sottolineato da Gabriella Gianfelici nella bella postfazione ci aggiungiamo anche noi nel ricordare quello dì Rosangela Zoppi. Un timbro, uno sguardo che si discosta per l’attenzione, e nel caso della Musik, assolutamente con forza per la virulenza di una terra che reclama dagli ultimi la verità su sé stessa, una verità fatta di fecondità, rigettata, di diritti, negati ma anche, nella passione, di condivisa possibilità di se stessa. Così se ciò che in parte non amiamo della poesia dialettale romanesca è infatti quella disposta e ancora reiterata accusa a un potere di cui il popolo minuto dissentendo nello schiacciamento in realtà ne ambisce le forme, in questi testi, come certo in tanti altri autori a lei precedenti (su tutti gli ultimi grandi, Mario Dell’Arco e Mauro Marè), questo non avviene, l’imputazione partendo anche da noi stessi. Bene allora nell’introduzione della stessa Musik, da sempre vissuta a Roma e cresciuta come tiene a ricordare anche nelle ristrettezze tra i libri, il riferimento a una scrittura che non fa distinzioni, “perché il privato e il pubblico, il soggettivo e il civile fanno parte in egual misura del mio sentire e, come nel quotidiano, l’uno confluisce nell’altro”. Una voce sola, una voce unica nel groviglio dei tanti volti e delle tante anime di sé stessa e di una città che si moltiplica, e la moltiplica nella ferinità del suo patire e che nella parola a lei cara da sempre “lo stesso argomento appariva acquistare sonorità, forza e immediatezza se veicolato dal dialetto. Le emozioni assumevano colori più adeguati, le invettive si facevano più aguzze, il dolore trovava le parole giuste per esimersi dalla retorica”. Spaccati di quotidianità in cui Roma ci è restituita tra familiarità di incontri e di richiami nell’uso di una memoria che pur smarrendosi ritorna, aderisce e ammonisce tra sfaldamenti di valori e distanze e incomprensioni generazionali. Una Roma però anche ferma - e tradita - in una bellezza che se attraversando uomini e donne, nelle sagome delle aspirazioni, trasfigurandoli rafforza pure sembra destituirli nell’inganno della sue autosufficienze e delle sue rassicurazioni. Intanto è l’assedio, è l’oscurità dei conflitti, di un bussare della cancellazione e della morte (di cui tra l’altro non si ha rispetto, si veda “AMA”) cui Maria da donna non rifugge ma in qualche modo incalza nello sguardo di una parola che nominando ascolta e consolida, in qualche modo inverte alla radice e all’orizzonte della vita. Bambini, migranti, donne battute e nella pena (“Mo vado ar Tevere e c’è butto tre rose/ Che er Cristo ve s’abbracci come spose”), sacralità negate e per autorità concesse (il funerale del Casamonica ad esempio e il muro a Welby), la fede coagulata nel sangue di un sagrato macchiato dagli abusi di potere ma anche dalle piccole e grandi viltà, dalle indifferenze. Di una prepotenza del cui rifiuto, nel sapore belliano del giudizio, vedi “La giustizzia”, sarà detto: “Fijo bello, mo te siedi” /e dall’agnoli soavi ce farà lavà li piedi”. Poi però come accennato c’è la vita di ogni giorno nella durezza e nella letizia del ricomparire, dei rapporti coi figli (che non son figli ma uccelli di cui si aiuta il volo), tra uomini e donne nello sfondo di una città che se accoglie prova, se prova matura quando non vince. Una città che non cessa di farsi cercare proprio nell’oscurità, come da detto del titolo, Cercà Maria pe’ Roma, esclamato quando appunto si tenta la ricerca di qualcuno o qualcosa in realtà talmente nascosta da esser difficilmente trovabile (nello specifico del modo di dire la Vergine nel quadretto che la rappresenta, ora nel Passetto del Biscione presso il Teatro di Pompeo). Una città, ripetiamo, riportata dalla Musik nella forza espressiva di una lingua antiretorica, che non cede alle lusinghe di una facile bonomia da cartolina che al contrario tanto ancora infinge e vanifica in uno spento folklore parte della poesia dialettale romanesca in atmosfere e dinamiche che non esistono più. Dei luoghi cari, delle figure care di più non diciamo, come anche del perché del nome d’arte Maria Musik, invitiamo a leggere e a scoprire nell’urto di una vita che non ci vuole soli: “Prennemo sto pane de’ dolore/ ’o spezzamo in due/ e senza fà rumore/ se ’o magnano insieme”.