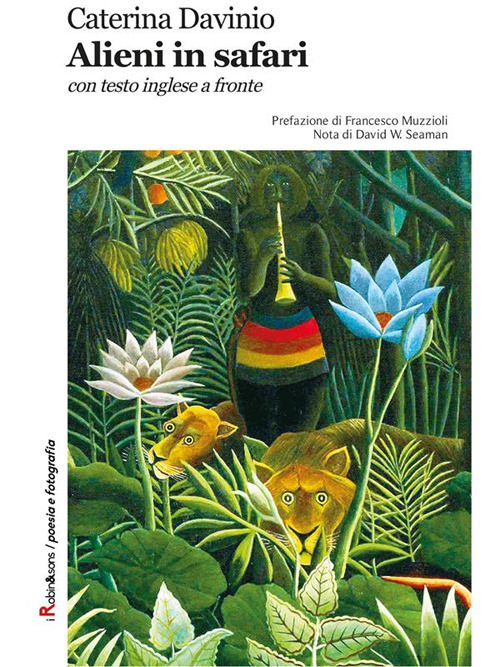

L'ultimo libro di Caterina Davinio, autrice multisemica di cui più volte abbiamo avuto modo di scrivere, raccoglie testi (con versione inglese a fronte di David W. Seaman) ispirati da diversi viaggi in Africa, Sud America e Asia, India soprattutto. La lente, ora ravvicinata nei piccoli e grandi grumi di una umanità sofferente ma disperatamente e gioiosamente viva ora nella dilatazione come dallo spazio nello sguardo che la trascende, ci restituisce nella sua partecipata e interrogata prossimità di attraversamento tutta la coscienza di una cultura, la nostra, sovente ferma, incapace di risolversi nello scarto di domanda di un'alterità non bloccata, non chiusa nel possesso e nel giudizio del tempo. Gli incontri, le immagini (corredate tra l'altro all'interno da bellissime foto della stessa autrice) insieme statiche e velocissime di distese e di interni, come da ipnosi, con tutte le commistioni di ferinità e di festoso brulichio di lacerazioni e sensi che si accorpano quasi in abbaglio al viaggiatore, rivelano allora nella visione una dimensione dimenticata, non contemplata, soprattutto (come giustamente la definisce Francesco Muzzioli nella prefazione) non determinata, non antropocentrica del mondo. L'apprendimento dunque a cui si guida e ci guida è quello della donna, e del poeta, nel riflesso della propria stessa alterità, del proprio essere alieno e straniero che il luogo, il cuore altro ci rivela nello spaesamento e nel "safari", intendendo la Davinio con questo la disposizione a cogliere e a esser colti dalle "tangibilità sfuggenti", dagli scatti illuminanti di una boscaglia, di regioni inesplorate che ci osservano appunto "da una pericolosa prossimità, diffondendo la loro vastità luminosa, sfolgorante, e oscuri segnali". Un testo tra gli altri ce lo conferma e annuncia , muovendo non a caso dal mondo animale, in quel piccione "padrone del rasoterra" , creatura sorella che ruspando nel "sudicio selciato grigio" scruta le anime degli altri per incontrare le proprie. Qui, nell'India, nella sacralità delle forme che si fondono e passano nel defluire quasi divertito delle ombre e degli ultimi - dove la stessa morte nella pulizia e nel sacramento ha simbologia nell'onnipotenza del fiume che scorrendo sussurra risvegli- l'anima bianca ("quell'animella/ da niente/ desiderosa di stare al mondo,/ di rallegrarsi al senso/ di una lunghissima fine") è colpita, sembra perdersi, scossa nel tramestio del suo moltiplicarsi in un precario equilibrio. Trance dunque nella muta "evanescenza/ rarefazione", "nella sapienza ermetica del nulla" che chiama alla scoperta e che in Africa di contro smuove dall'immobilità di una capanna (come dal ventre di "un gigantesco insetto") a sentirsi finalmente Terra ("il nostro/pianeta/festoso") nella scaglia d'oro della corrente, nella direzione di tutti gli orizzonti. Nel continente nero, "luogo profondo/ di labirinto e di fiumi/ e radici annodate", nel rosso della terra come sola traccia certa, sono così i profili nobili di visioni veloci e aleggiate più che concrete nell'aria e nel caldo (di ghepardi, di elefantesse,) a interrogare sullo stato dell'essere, a dire (nella vicinanza e nella condivisione di un "dio/ carezzevole/e spossato/nei tramonti") una possanza e una contemplazione preistorica come di iguana che si offre nella dolcezza di un frutto che assommando tutti i tempi li riporta indietro, incurante "diamante/sull'anello del cosmo". "Uragano segreto" ancora di un tempo nella linea dell'equatore "racchiuso tutto nell'istante" a cui il poeta (molecola che non sa l'universo) nella coscienza in formazione andrà chiedendo pietà di parola nel pianto, nella dignità di vita, nella malattia di felicità da cui è preso di contro all'illegittimo sfrecciare nella terra degli altri, in quel click di caccia di un invasamento che non si risparmia. Luce e non inferno dunque, che si leva piuttosto nella seconda sezione in cui attraversando in più punti il nostro paese (il Salento degli avi, Monza nel suo autodromo, Roma, Lecco) ci restituisce la cartolina in fiamme di una penisola nella simbologia di una terra che vista dall'alto piuttosto appare quieta, senza divisioni (i precari, i disagiati, gli ultimi, piccoli, semplici "punti verdi nel blu"). Italia allora a cui rivolgersi augurando nell'intensa lettera in occasione del "Centocinquantesimo Anno dell'Unità", di imparare come dallo spazio a distinguere, a non ammalare "la speranza/col ghigno" (sull'esempio tra gli altri del giudice Antonino Caponetto ricordato poco prima). Considerazioni queste che si accostano a quelle dell'astronauta de "Il Pianeta" che avanzando verso il "nero stellato" dell'ignoto si strugge pensando alla bellezza per l'incapacità dell'uomo, "batterio tenace" che ammala e distrugge. Nei testi finali tra il Brasile e l'India il viaggio però riprende, insaziato, nella consegna della conferma della vita proprio come movimento, come semina d'abbondanza che viene dallo scorrere, "segno dell'amore universale" nella "parvenza del sereno nulla", illuminazione del valico nel niente ormai del bisogno che trova finalmente nell'Om la sua formula e suono: "danza di atomi/o prima variazione di luce/tu hai nome di molti dei,/fine del racconto/ e delle visioni,/ del viaggio, / gioioso silenzio".

::

::  ::

::  ::

::  ::

::