chiudi | stampa

Raccolta di saggi di Giorgio Mancinelli

[ LaRecherche.it ]

I testi sono riportati a partire dall'ultimo pubblicato e mantengono la formatazione proposta dall'autore.

*

- Fede

- Fede

’Pacem in Terris’ - Papa Giovanni XXIII

“Ogni essere umano ha diritto alla libertà di movimento e di dimora all’interno della comunità politica di cui è cittadino; ed ha pure il diritto, quando legittimi interessi lo consigliano, di immigrare in altre comunità politiche e stabilirsi con esse. Per il fatto di essere cittadini di una determinata comunità politica, nulla perde di contenuto la propria appartenenza, in qualità di membri, alla stessa famiglia umana; e quindi l’appartenenza, in qualità di cittadini, alla comunità mondiale”.

*

- Poesia

- Poesia

Enrico De Lea … o il tempo del ritorno.

Enrico De Lea … o il tempo del ritorno.

“Cacciavento”, silloge poetica – Nuova Limina / Anterem Edizioni 2023

È così che funziona, allorché l’eco del gemito che abbiamo emesso all’origine del (nostro) tempo, viaggia col vento di ritorno che spacca la roccia e fa rotolare il sasso giù dalla montagna; quello stesso che scompiglia la solitudine degli anfratti in cui ci rifugiamo alla ricerca di un’identità che uguagli ciò che siamo, polvere che s’invola al guardo dell’irraggiungibile orizzonte, oltre i tetti delle case, le strade dell’ignota città in cui viviamo, i marciapiedi, i lampioni, il suolo che i piedi hanno calpestato, in cui la gente (come noi) s’ammassa nelle piazze, nelle chiese, dimentica del cipresso silente cui il ‘cacciavento’ smuove la cima che ispira il dialogo delle nuvole che fluttuano sopra e sotto il cielo di quel Dio che si vuole assente…

“…di cui non si rammenta / volto figura voce, solamente / l’aria smossa il soffio i luoghi il passo, / cui ricordare […] per quanto è lungo ed infinito a guardarlo […] nell’utopia delle armacìe paterne.”

Ma se niente passa, allora tutto ritorna nella trascendenza che ci illude del nostro vivere nel presente, che solleva il diaframma al necessario respiro del tempo, onde per cui sentiamo “il segname della terra-scorza” come d’una malìa che tutto accresce della materia che ci compone, molecole di entità nascoste in cui tutto si ravvisa dei naturali elementi; dacché la sensibile umanità che ci portiamo dentro, la pressione sanguigna che nondimeno ci rende vivi, il cospicuo patrimonio strutturale che ci vuole unici nella elegiaca espressione dei sentimenti e che ci vede proiettati nello spazio avvolti della poetica intuizione dell’istante…

“Ergo, ima spina abbrusca il cacciavento, / lo impedisce e spinge, scialle e solerzia, / l’aria di uguale furia, valletta del momento, / luccichio che domina la pietra, / pertanto esso trascende l’aria in forza, / che lo rialza, lo preme e lo sostiene, / (ma) ignorano le frequenze dell’ascensione e del rischio, / allo sguardo sul volo, che sanno del cacciavento?”.

Niente e tutto è la risposta, nel tentativo di cancellare un sapere postulato, onde restituirlo all’imprevedibilità della parola, a quell’immaginifico metafisico di cui fa qui uso l’autore Enrico De Lea, proiettato com’è nel format ontologico-filosofico della poesia contemporanea, situandosi, come avrebbe detto Gaston Bachelard, “sempre un poco al di sopra del linguaggio significante” (*), nel voler sostenere la validità delle proprie suggestive immagini letterarie. Da cui l’ascesa, quel ‘sognare di volare’ come d’uccello che si leva nel vento, e la successiva ‘caduta libera’ verso la realtà, (in essere del presente), dalla quale pur restando dov’è, si distanzia dentro l’immagine olistica del suo inconscio e/o nascosto volere…

“A figurare il volo / del cacciavento, che non cunta e punta / e sospende, a spiritosanto, / l’aria che frolla sotto l’ala e scende, poi, / in picchiata, vuoi o non vuoi, / finché non si scorga non si veda / carne della necessità / nudo cuore del mondo, della preda.”

Con l’affrontare il tema in “cacciavento” l’autore, di fatto delinea il suo costante guardare verso un orizzonte non condiviso con la sua attuale esistenza, e che pure segna, a mio avviso, il tempo del suo (possibile) ritorno e/o la volontà di concludere la sua ricerca introspettiva nella “immaginazione materiale” in cui si conduce, come ossimoro attivo della coscienza a contatto con la materia, in questo caso il ‘cacciavento’, che l’ha plasmato-scolpito nella forma a sé irrefutabile…

“Serve un inferno assicurato, confortevole, / Sicché il cacciavento scaccia da sé demoni, da umano, / Si limita nel volo, scorge aspre nuvole, / Sale alle Rocche, ridiventa lontano. […] Ignorandoci, reciproci imputati, / Il volo è ignoto, l’albero e il morto ramo.”

Ma l’‘aria’ (il vento) non è il tutto, è solo uno degli elementi non ignaro della convergenza degli altri, per cui se restituiamo alla ‘luce dell’intelligenza’ il suo pur ambiguo progetto di indicarci la ‘soglia’ o forse la ‘meta’ leopardiana di un possibile raggiungimento dell’ ‘infinito’, noi materia finita che ci aspetta oltre l’albale dell’orizzonte, potremmo pensare alla volontà dell’autore di un sorprendente ‘volo’ che irrompe dalla sua contemplazione e che segna, di là dal suo divenire, l'essere giunto il tempo del suo ritorno…

“Eppure questo subitaneo volo / Consacra ignaro il secco e l’umore / Della terra, e una striscia senza colore / È il mare al cacciavento, aria attratta al suolo.”

È nella ‘trascendenza’ di quel che siamo, che l’aria contraffatta dalle parole, dalle frasi disgiunte dal contesto di una liricità rifratta che scolora fin dall’abbrivio, che viene a mancare il mittente nonché l’indirizzo della ricerca, che non va letto come un tratto negativo nella scrittura qui utilizzata, piuttosto in quanto frutto di un’azione decisamente affermativa di un legame fisico con la terra d’origine alla quale De Lea fa costantemente riferimento, quella Sicilia sospesa tra cielo e mare, fucina di validissime voci letterarie, battuta a tratti dal ‘cacciavento’ che s’impone riportando all’attualità l’antico sapere, nel riconoscimento dei tratti originali che la distinguono…

“Nel volo, tra bestiale e celestiale / Il cacciavento invero rassicura, inganna, / Per dire a memoria futura bene e male, / A cespo, a troffa, a ghiotta di vita che si gode e danna.”

Enrico De Lea infatti non contraddice l’influenza che la Sicilia inculca nell’afflato della sua personale poetica, vivida di innovazione culturale, altresì trova in ‘cacciavento’, l’aver plasmato la sua onomatopeica trascendenza linguistica …

“…una costante invenzione dell’eterno […] Alle anime-pietre, alle anime-piante, nel loro raggio, […] più di quanto ci dirà forse / Un infinito padre jonico, / Ci dirà una madre d’amore senza pietà, / Una carne un nulla un tempio laconico […] ‘ntinni, ntinni’ …

…il sempre nell’aria delle ali.”

Note:

(*) Gaston Bachelard, "Psicanalisi dell'aria" - Red Edizioni 1992

(") tutti i corsivi sono dell'autore dalla silloge "Cacciavento" Anterem Edizioni 2023

L’Autore. Enrico De Lea, avvocato messinese molto legato ai suoi luoghi d’origine per motivi di lavoro vie a Milano. Molto attivo nell’ambito della poesia ha pubblicato diverse sillogi poetiche, è stato finalista al Premio Montano 2016, con l’opera “La furia refurtiva”. Successivamente “Giardini in occidente” 2022 - Seri Editore. Suoi testi sono presenti inoltre in vari siti e riviste on-line.

*

- Letteratura

- Letteratura

“La Distanza” …o dell’incomunicabilità - di Ermanno Guantini

Una raccolta di Ermanno Guantini - Anterem Edizioni 2023

Una parola o un’altra non avrebbe fatto la differenza, le parole non avrebbero potuto eludere “la distanza” cui neppure gli anni sarebbero riusciti a colmare e che in queste pagine non sembra conoscere rassegnazione, ma che potrebbe ben essere l’incipit di questo ennesimo excursus sull’ “incomunicabilità” del nostro vivere quotidiano culturale e formativo. Una realtà diminutiva e disgregante che abbonda sui social subdolamente acculturati, pur facendo uso di un vociare assordante che avvertiamo come ‘solitudine’ estrema, incolmabile dal punto di vista umano e sociale…

“…nella distanza della notte […] lei fissa la catasta […] lui osserva la catasta […] rincasa la notte”

“lui osserva schermo […] lei osserva ad ombra parete […] lui mano chiude […] lei osserva lo lascia […] lei osserva il silenzio”

Incolmabilità di distanze, al punto che neppure una certa psicologia analitica del profondo applicata al testo, riconosce come autentica quanto determinata di un cercato ‘distacco’ che nel voler farne poesia subisce l’allontanamento dalle reali intenzioni e la temuta cancellazione di tutte le emozioni che pure “la distanza” concerne. ] Voluta o involuta si è davanti a una storia personale fermata sulla carta, causa una ricercata scrittura creativa de-costruita, affine a una reiterata incapacità di esternazione che pure, se diluita, ad esempio, in forma di romanzo, vedrebbe raggiunta una più ampia quanto necessaria espressività cogente…

“fuori sincrono la casa […] sulle pareti segnali / scheletri di polvere / condividono stallo […] senso di claustrofobia […] la contaminazione non esiti”

“lui sfiora il pavimento / la bracciata in lentezza / carneficina di ombre […] lei scivola in casa / sviano le stanze […] franano ebbri / ripudiano la carne”

L’eccezionale, presumibile di un non-dire che l’autore Ermanno Guantini si riserva di colmare di senso, impone una domanda al lettore attento: a che pubblico rivolge la propria distante appartenenza; al poeta introverso mistificatore d’una realtà indicibile che lo attanaglia (?) e/o al mancato artista della parola in cerca di una qualche affermazione che ne riscatti in qualche modo l’esistenza (?)…

“pavida preghiera / da nuda ferita […] non afferrano parole / lei solleva gli occhi / a oltrepassare la notte […] cielo disfatto da luci […] non sa che muore / nel vuoto del cuore […] si confessano aspri / vigliacchi sontuosi / in asprezze ricade”

“sono giorni che è dentro / e non riesce a parlare / ai sogni origami / ricuce un viaggio […] o se tutto rimane / manca prospettiva / fuoco di mare / ancora cammino / in crosta di riva / lei osserva il vento […] …a paura /in fondo annegano / le nuvole in cielo”

Non ciò che le parole dicono confermano la veridicità dello stare sulla cresta dell’onda, se così fosse ma così non è, rispecchierebbero lo specchio d’acqua limpida; o anche fosse, della profondità torbida dell’anima in bolgia. O, forse, le parole che mancano, non mancanza d’idee, andrebbero cercate in quel che si è, in ciò che non si è capaci di dare, nella più cinica e spietata indifferenza della ‘distanza’ che separa…

“in lontananza il rumore / lui segue il pensiero […] lei osserva i respiri / la gioia fragile / non soccombe / poi osserva la luna […] denuda i pensieri […] squallori di luci”

“gli dice divenire / una parte del buio / rassicura tornerai […] possa il perdono / a volte ritornano / fluttua la notte […] almeno un’ora almeno / segno nel piacere […] i piedi in graniglia / al mattino fuoco / del loro stralcio / contumacia di cuori”

È allora che ‘la distanza’ assume il senso dell’incomunicabilità cui si è connaturati, o magari perché portati al silenzio, contro il vociare della moltitudine, da cui non si è capaci di prendere le distanze e/o ci si lascia sommergere. Un modo come un altro per sentirsi vivi nel ‘vuoto’ che tutto attornia, nel giusto e nell’errato; o forse solo per voler mantenere una certa ‘distanza’ a volte necessaria, dal bene come dal male, ma che pure permette di sopravvivere alle continue sfide della vita…

“lui segue l’orma / nel cielo crolli / contro campo luna […] nelle parole il fondo / nostalgia di colori / di nuvole crepitano / creste illune […] il silenzio il senso / di colpa la solitudine / aspra di mare”

“cielo su contrasti / grigi su distese / innamoramento […] carezza di silenzio / sassi di cielo / in scuri di bianco […] immagini nella coloritura […]la voglia di dirimere / le parole disseccano / poi lei siede sovrasta”

Sedimentazione di ‘vuoti’ le parole inusuali, i connubi azzardati nell’ipocrisia dei sentimenti, le assonanze sempre fuori sincrono, non permettono quella lettura fluida cui l’ostentata verbosità del linguaggio autorale si concede. Per quanto l’esperienza ‘poetica’, ovunque la si voglia cercare, non è nell’ineluttabilità della forma che gli è data, ma appartiene all’aere pregne di vita, alla testimonianza conoscitiva, al test sperimentale che di volta in volta si riveste della luce del giorno e/o anche volendo del buio della notte per avallare qualcosa che non c’è ma che pure, a sentore dell’autore, s’avverte da sempre come pre-esistente…

“concessione della notte / contaminazione di cielo / fuochi lungo la spiaggia / l’infanzia si riprende la notte […] in controluce la casa […] solo scalfitture […] disintegra una felicità / una distanza d’acque / la contaminazione / il trapasso dei sogni”

“lui rivede piano / si sente braccato / sa di non avere / speranze ricaccia […] si determina un fallimento […] la scelta della depressione [...] era solo allora / ascoltava le parole / sparigliava / la spirale della veglia”

“lei osserva il grattacielo / filigrana oppressione […] osserva la pioggia / la città la distanza […] la nebbia sopra gli alberi […] la colpa del senso […] ancora un’esplosione […] ci sono risultati / trasmissioni la solitudine / il cielo la collisione / niente trasalimenti”

Dov’è finita la poesia? È nell’intimo afflato di esistere che si conduce nei lidi edulcorati della ‘distanza’ dall’amore? Dalla musica esuberante e scontrosa dei nostri giorni? Nelle profondità degli abissali buchi neri di cui non si ha conoscenza? O nella “situazione di teatro” in cui l’autore fa muovere un “burattino che balbetta” e che “non assapora parola / in preda ad un rantolo”? Chi mai saprà dare risposte a questa nuova parola “incomunicabile” che chiamiamo poesia se si avalla una ‘distanza’ che sa di lirica performance senza costrutto, di compromesso generazionale? Di fatto la ‘poesia’ s’avvalora delle ali di farfalle libere di volare, non accalappiate nel retino e messe nella bacheca di collezionisti che, per quanto siano belle da vedere nei loro colori smaglianti, restano comunque cose morte…

“…uno assapora parola / attesa che sia / interpretata”, ed è già “nostalgia di parole” – scrive Giorgio Bonacini nella sua pur feconda post-fazione.

Rendiamo viva la poesia, che non finisca sulla bacheca dei soli ricordi.

L’autore:

Ermanno Guantini, scrittore, ha pubblicato raccolte di versi “Variazioni” Cierre Grafica 2003; “Aperto a inverni” 2004 e “Nocturama” 2012 per l’Edizioni d’if - Napoli

Nota:

Tutti i virgolettati “-” sono una sintesi dei testi di Ermanno Guantini.

*

.jpg) - Libri

- Libri

Alessandra Greco...o la ricerca interstiziale. - Anterem Ed.

Alessandra Greco…o della ricerca interstiziale. Collana Nuova Limina – Anterem Edizioni 2023

Andare alla ricerca di una qualche risultanza poetica alquanto marginale attraverso gli spazi ‘a vuoto’ dell’esperienza quotidiana, su cui raramente la scienza sociologica ha potuto mettere un punto fermo sul quale impostare un valore qualitativo presumibile e/o quantomeno prevedibile, e quindi spiccare quel volo pindarico che permette di proiettarsi nel mondo 'reale' di cui gli ‘interstizi’ sono parte integrante dell’arte scrittoria, potrebbe sembrare arduo.

Proviamoci, se non altro per il gusto (leggi piacere) di superare con un salto a piedi pari la ‘soglia’ che ci separa dall’essere quotidiani lettori di parole, a immaginari cultori dell’avanzata tecnologica che ci permette di re-interpretare la cultura letteraria e grafomane, e sperimentare contenuti coinvolgenti che catturino l'attenzione, magari alla luce di una piattaforma A.I. ultimo avamposto della comunicazione social e non solo.

Ed anche, per così dire di una presa coscienza del mondo virtuale verso cui siamo proiettati qui ben rappresentata nell’intenzionalità dell’autrice, Alessandra Greco, sia graficamente: con la scrittura e le immagini ad essa relative; sia con il linguaggio fluido (leggi liquido secondo l’elocuzione di Zygmunt Bauman), che prosegue ininterrotto dai segni ̶̶ ̶ ̶ specifici dell’interpunzione, in quanto simboli ‘interstiziali’ di un dialogare verbalizzato…

“--- nettando – acqua che sottrae all’informazione --- disfacendo”

Ma spingiamoci in una ricerca più avanzata in campo emotivo quanto creativo, il cui accesso, perduto o forse dimenticato non so, va situato al di là del concetto di un mondo solo in apparenza pauroso e pericoloso già superato dalle culture antiche, come quella vedica e taoista…

“- il suo essere immerso – emissioni – appena –e/sondazione --- del gioco -- -- acqua che si corrompe ---- ---- acque albule --- territoriali --- corrosivi inintelligibili acque -- -- in cui si nasconde – dove l’onda fa un rimbocco --- - au niveau du plateau”.

Si pensi ad esempio al potere apparentemente effimero della ‘resilienza’ che individua e permette di sviluppare la capacità di affrontare i cambiamenti della vita; e/o la saggezza di Jalal al-Din Rumi il poeta mistico persiano che «Al di là dei concetti di ‘azione’ ed ‘effetto’, nell’intervallo fra un un’ispirazione e un’espirazione, individua ‘campi’ di emozioni e riflessioni», dove sono ammessi anche i ricordi, i ripensamenti, le meditazioni che hanno accompagnato la crescita dell’umanità…

“principi di sovrapposizione chiamati strati | lamie constricti | fino quadriglie schegge blocchi a livello dell’oggetto chiaro sulla macula | brecce ossifere | scomparti superstiti del retablo del Giudizio Universale” .

Sono questi ‘campi’ in cui la fisica quantistica oggi sostiene ci fanno percepire in qual misura, nella corsa affannata della modernità, andiamo perdendo negli ‘interstizi’: «Analogamente al modo in cui molti fotogrammi in sequenza fanno apparire un film così reale, anche la vita si manifesta in base a brevi e minuscole esplosioni di luce, denominate ‘quanti’.» (*) La ‘poesia’ stessa, che da sempre rischiara il mondo, in fondo cos’è, se non una luce che il poeta individua attraverso i siderei ‘campi albali’ delle stelle epifaniche di eventi inspiegabili…

“oblique verso cielo, chinandosi in albore da luminosità distesa.”

Quella stessa luce che Massimo Recalcati in un’esplosione di fluorescenza equipara a “La luce delle stelle morte” (**) che arriva dal passato, in cui cita Freud «…più o meno quello che accade anche con la nostra memoria, […] tracce di un insieme aperte alla possibilità di produrre sempre di nuove.» Siamo all’apoteosi della ‘poesia degli interstizi’…

“coquille. carré. demi-raisin. raisin. jésus. soleil. colombier. petit aigle. grand aigle. grand monde. univers.”

Siamo all’elevazione della potenza del ‘close-up’; si va verso l’avvicinamento demiurgico della figura del poeta rapito dal…

“lisciare il flusso sopra un-non-so-che maternale nascosto --- (space/storage) contrasto umbratile di intensa durata - (air/exhaust) - non fatto da mano/intride le cose”; “al reciproco pensare per - fratture - allo stesso modo un singhiozzo ---”.

Siamo alla ‘parafrasi’ della parola, alla riformulazione lirica del canto per antonomasia, che decostruisce la frase, il registro del testo, pur mantenendone la riconoscibilità, l’assonanza con l’originalità del linguaggio, al controcanto e al discanto per quanto uniformi e paralleli al canto stesso, al di sopra del canto, fuori del pentagramma.

Per dirlo nel confronto con l’arte pittorica, di ciò che si spinge oltre il muro di fondo, alla sinopia, e/o dentro la trama della tela, oltre la cornice, come per la light-art o l’affissione pubblicitaria in movimento…

“il tutto - volendola così - intorno”, “non è mai ferma - un secondo inizio - ‘Untitled’ vs cominciamento”, “quando si riesce a sperimentare l’immaginazione delle immagini si avvicina l’invisibilità che riflessivamente fonda il passaggio”, “i sensi si ritirano progressivamente uno dentro l’altro - la possibilità di condividere/far svanire”.

Dacché la ‘ricerca interstiziale’ di Alessandra Greco si afferma in questo pamphlet di parole e immagini che non necessariamente danno forma a un unicum compiuto, quanto a una provocazione d’intenti, alla ricerca affannosa (leggi dolorosa) della memoria ancestrale che mai come adesso spinge verso una spazialità cosmica universale…

Ad maiora!

L’autrice. Alessandra Greco, studiosa antologizzata in “Continuo - Repertorio di Scritture Complesse”, indaga attraverso la scrittura i vari aspetti della processualità del pensiero come flusso e in relazione alle immagini, attraverso la tecnica del montaggio. È fra gli autori di BAU Contenitore di Cultura Contemporanea - Viareggio 2023. Ha realizzato performance e letture apparse su numerose riviste e lit-blog, suoi testi sono tradotti in “Babel, Stati di alterazione”, Antologia plurilingue a cura di Enzo Campi – Bertoni Editore 2022.

Note: (*) Max Planck “Sui quanti elementari della materia e…” - Convegno Internazionale, Roma - Accademia dei Lincei 2001. (**) Massimo Recalcati, “La luce delle stelle morte” - Feltrinelli 2022.

*

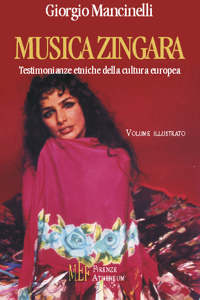

- Musica

- Musica

’La Musica di Dio’ 2 - ricerca etnomusicologica.

Sacro e profano nella Liturgia della Messa – Ricerca etnomusicologica.

Allorché la Liturgia Cristiana delle origini s’annunciava salvifica e sostanzialmente comunicativa di pace e di fratellanza, fin da allora era costume lo scambio e l’offerta dei doni della natura durante la “Messa” che, trasformati in cibo, venivano distribuiti ai più bisognosi in segno di solidarietà, affinché tutti potessero godere della ‘gloria’ per la ‘Resurrezione di Cristo’ con l’animo colmo di gioia, a voler significare che alla ‘nera fame del tempo’ andava corrisposta un’adeguata dose di sostentamento per il corpo e per lo spirito. Sostentamento che, dopo i necessari ‘pianti quaresimali’ e le ‘processioni di espiazione’, ben si prestava ai proponimenti di ringraziamento per il ritorno al quotidiano ‘vivere’ della comunità tutta, raccolta in preghiera per l’arrivo della Pasqua.

Questo il senso intrinseco alla spiritualità religiosa della “Messa Pasquale” delle origini, affermatasi nella concretezza definitiva agli albori del Medioevo per tutto il XV secolo, allorquando Santa Romana Chiesa giunse ad esercitare il suo pieno potere in Europa nella Spagna dei Re Cattolici. Successivamente, con l’instaurazione del Tribunale Ecclesiastico, più conosciuto come Santa Inquisizione, l’aspetto quaresimale della ‘festa’ si tramutò ben presto in patimento popolare a causa delle truculenti “Processioni per la Settimana Santa” a scopo penitenziale, in cui si videro alzare i ‘roghi’ contro il paganesimo e la stregoneria, con la cacciata dei giudei-sefarditi, degli zingari e quant’altri fossero diversi, nel modo in cui abbiamo appreso a conoscere attraverso le insanguinate pagine della storia.

Ma una così ferrea disciplina di tipo aconfessionale, fortemente imposta dall’allora potere regnante, e forzatamente accettata dalle frange dei vecchi cristiani, trovò il disaccordo dei Mozarabi presenti sul territorio fin dall’Anno Mille, sorti in difesa

dell’uso della lingua ‘mozarabica’, che dava atto di un ‘continuum’ dialettale romanzo conservato nella penisola iberica da parte dei Cristiani nell'XI secolo e nel XII secolo, ancorché cancellato dalla loro secolare liturgia avallata in comunione con la Chiesa cattolica, dopo l’abolizione del rito liturgico ‘Mozarabe’ da parte di Papa Gregorio VII.

Molto si deve all’operato di quei padri missionari che, giunti nei primi secoli della cristianizzazione della Spagna, incoraggiarono le popolazioni autoctone, inclusi i mozarabi e i nomadi zingaro-gitanos, a misurarsi con la liturgia della “Messa” cristiana, durante le funzioni imposte loro allo scopo di convertirli al cattolicesimo.

* La celebrazione della “Messa Mozarabe” (LP Philips), nell’interpretazione dei cristiani che verosimilmente ce l’hanno trasmessa nella forma orale, è caratterizzata dal connubio di elementi ispano-gotici con elementi di origine spagnola, quale retaggio di una sua probabile cristallizazione avvenuta nel periodo della calata dei Visigoti in Spagna. In ogni caso è ritenuta la liturgia toledana per eccellenza, essendo Toledo all’epoca il centro di magior forza e vitalità della sua diffusione. Ma mentre nella Cattedrale veniva imposto il ‘rito romano’ di Santa Madre Chiesa, un saggio compromesso permise di conservare il ‘rito mozarabico’ nelle altre chiese territoriali dove la popolazioni si erano insediate.

Gli esperti sono tutti d’accordo sul fatto che lo schema della liturgia morarabe è romano, quantunque essa presenti, come tutte le liturgie occidentali, elementi affini a liturgie orientali (bizantine). Alla liturgia Mozarabe è attribuita la più antica versione del “Pater Noster” nell’uso proprio della ‘cantillazione’, una sorta di recitazione quasi intonata (derivata dalla maniera ebraica di cantare in prosa i passi della Bibbia), eseguita con voce nasale, nel modo usato dai cristiani orientali nella lettura dei testi liturgici. Ancor prima quindi della riforma gregoriana, il ‘testo’ veniva eseguito nelle chiese spagnole durante l’occupazione dei Mori, facendo in modo che questi non ne comprendessero il senso. Una certa eleganza formale proviene da un altro esempio ripreso dall’antifona “In pace” come preludio corale al Salmo successivo:

«Lumen ad revelationem gentium: et gloriam plebis tuae Istrael.

Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace.

Quia viderunt oculi mei salutare tuum.

Quod parastiante faciem omnium populorum.

Gloria Patri et Filio, et Spiritui sancto.

Sicut era in principio, et nunc, et semper,

et in saecula saeculorum. Amen.»

Quella contenuta in questa registrazione dal vivo della “Messa Mozarabe” (*), fu eseguita dal Coro del Seminario di Toledo e del Collegio de Infantes diretto da P. Alfonso Frechel con una orchestra di strumenti antichi, diretta da José Torregrosa. Degna di nota è l’affermazione di un cardinale presente nella Sala Conciliare del Vaticano II il 15 Ottobre 1963, il quale, dopo aver assistito all’esecuzione dellla “Messa Mozarabe”, disse che era il rito più bello che fosse mai stato celebrato nella Basilica di San Pietro.

* La “Misa Flamenca” (presente su LP Philips lato opposto alla “Messa Mozarabe”): costituisce una chiave di lettura di particolare interesse etnico e musicologico all’interno della tradizione liturgica Gitano-Andalusa ‘musicalmente compiuta’, così come è entrata nella religiosità cristiana, eseguita da gruppi ‘gitanos’ che hanno partecipato a questa registrazione ‘dal vivo’, entrata successivamente nella grande tradizione liturgica della cattolica Spagna. Si è spesso detto delle possibili influenze indiane, ebree, arabe e bizantine che avrebbero concorso alla formazione del topos ‘flamenco’, ma va qui considerata la profonda trasformazione che la “Misa” ha subito nel corso dei secoli, allorché i Gitanos anziché lasciare il paese, trovarono riparo nelle ‘cuevas’, le grotte nascoste fra le montagne più interne della penisola spagnola.

Ciò, che non avvenne con gli Ebrei-sefarditi, i quali, dopo aver tentato inutilmente di sottrarsi al terrore dell’Inquisizione di convertirli al cattolicesimo imperante, affiancando le migliaia di maestranze che giungevano in pellegrinaggio da tutta Europa per lavorare alla costruzione dei grandi santuari di Montserrat, Barcellona, Toledo e di Santiago de Compostela, furono in parte costretti a lasciare il territorio e a trovare rifugio nel resto d’Europa e oltreoceano, a seguito della colonizzazione del Nuovo Mondo.

In quell’epoca, la religiosità consolidata sul territorio, successiva ai primi canti sacri improntati sul gregoriano ed entrati in uso durante le grandi festività stabilite dalla Chiesa Cattolica Romana, fecero la loro apparizione nei primi ‘villancicos’ cantati per la Natività di Nostro Signore e ricreati sulle popolari ‘canciones de cuna’ (ninne nanne popolari), verosimilmente in contrapposizione lineare con le ‘lamentazioni funebri’ legate alla celebrazione della Settimana Santa che veniva officiata un po’ dovunque in Spagna con grande solennità, a cui partecipavano le masse popolari con tanto di devozione più o meno sentita.

A Siviglia, considerata epicentro della tradizione araba e moresca nonché gitana e quindi in parte miscredente, la “Misa Flamenca” si adeguò lentamente e straordinariamente nell’alta espressione liturgica, forse la più alta in assoluto, conosciuta come la ‘Saeta’, una sorta di canto religioso fortemente espressivo che in seguito fu accolto nel corpus del ‘Cante grande’, e che possiamo definire una ‘specificazione‘ dell’animo profondo del “Cante jondo”, a sua volta elaborata nelle scuole di Jerez e di Siviglia sulle salmodie corali dei fedeli cattolici nelle processioni liturgiche. Le più antiche e forse le più belle ‘saetas’ rimangono quelle lanciate, anzi scagliate appunto come una saetta, in onore della Vergine Maria o del ‘Cristo Morto’talvolta anche come vere e proprie frecce contro le istituzioni durante il sostare della processione, allorché, all’interrompersi della banda musicale che l’accompagna, si creava un spazio liturgico espressamente dedicato al ‘Cante’. L’ambiente è dunque quello trecentesco del Medioevo che troverà il suo completamento alla fine del Cinquecento, coè al ‘tempo’ in cui le celebrazioni per la Settimana Santa conobbero il loro apice nelle rappresentazioni della ‘Passione’.

Trascritto da una ‘cronaca’ che ben ricrea l’ambientazione recente dello svolgersi di una ‘Processione per la Settimana Santa’, leggiamo insieme questo racconto:

“Nella mattina degli ultimi giorni stazionano nella Cattedrale (di Siviglia), varie Confraternite e Congregazioni recanti in solenne processione i rispettivi e meravigliosi ‘pasos’. Le Confraternite presenti sono in tutto 49 con complessivi 91 ‘pasos’, distribuite nei 6 giorni che compongono la Settimana Santa. I confratelli indossano ampie cappe e alti cappucci a punta con rispettivo stemma (di appartenenza) sulle spalle e sul petto. Impugnano lunghi ceri o pertiche con lo stesso stemma in cime. I gruppi statuari, montati su enormi palchi sorretti a spalla dai fedeli e stupendamente addobbati, rappresentano le vicende dell’agonia e della morte di Cristo, come è narrata nei Vangeli. L’accompagna la Vergine Maria lussuosamente vestita come persona viva, stringente nelle mani il fazzoletto o la corona, il petto trafitto da una o più spade. Il Venerdì mattina è il turno della Cofradia de los Gitanos con due ‘pasos’ entrati nella tradizione popolare.»

Quello che segue è il ‘Pasos’ che Antonio Machado (**) ha incluso in una sua raccolta poetica:

“Oh la saeta, el cantar

al Cristo de los gitanos,

siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar!

Cantar de la tierra mia,

que echa flores

al Jesùs de la agonia,

y es la fe de mis mayores!

Oh, no eres tù mi cantar!

No puedo cantar, nì quiero

a ese Jesùs del madero,

sino al que anduvo en el mar!”

“Oh la saeta, il cantare / al Cristo dei gitani, / sempre con il sangue nelle mani, / sempre per dischiodare! / Il cantare del popolo andaluso, / che tutte le primavere / va chiedendo scale / per salire alla croce! / Cantare della terra mia, che lancia fiori ( al Gesù dell’agonia, / ed è la fede dei miei padri! / Oh, non eri tu il mio cantare! / Non posso cantare, né lo voglio / a questo Gesù sulla croce / se non a quello che camminò sul mare.”

Lo studioso Manuel Martinez Torner tuttavia non include la ‘saeta’ nel genere ‘flamenco’ e la considera a parte come di un genere decisamente religioso per la sua caratteristica spirituale tipicamente occidentale. In pieno accordo con quanto riferisce padre Diego da Valencina che fa risalire la ‘saeta’ alla ‘lauda’ francescana, si tratta qui di un autentico ‘grido’ pari a una frecciata che si leva improvviso e quindi inaspettato sopra la processione ad invocare il mistero che la liturgia contiene:

“Vienes de los remotos paises de la pena”.

“Viene dal remoti paesi della pena.”

Recita con accorato pianto chi effettua il lancio della ‘saeta’, riportando alla mente il “Pianto della Madonna” di Jacopone da Todi, per quanto non manchino attribuzioni a più antichi riti pagani. Su questo stesso terreno fortemente impregnato di religiosità si è formata nei primi anni ’60 l’idea di una “Misa flamenca” moderna in stile ‘flamenco’ che rispondesse alle esigenze del popolo andaluso. La sua celebrazione, in quanto avvenimento rituale che esprime un ‘mistero’ ha riscaldato gli animi dei Gitanos che infine ne hanno cristianizzato il senso in una performance di intensa drammaticità.

La ‘Misa’ qui trasposta nell’uso interpretativo del ‘flamenco’ è : “..evocazione di un atto storico unico e manifestazione di un fatto che permane nell’eternità al di là dell’umana capacità di comprendere e rappresentare”, che trova la sua originalità nell’utilizzo di elementi d’ispirazione gregoriana e reminiscenze della più antica polifonia spagnola, connessi con temi gitano-andalusi, e trascritti per l’occasione da solisti impegnati alla chitarra e cori misti. Ma è infine il ricorso fatto alla ‘saeta’ che nel momento più alto dell’ ‘Eucarestia’ l’ha accesa di interiorità carnale, quasi da ricondurla alla trascendenza pagano-naturalista (e umana) delle origini.

“Non è stato facile adattare la Messa in spagnolo alla metrica fisica del canto flamenco – scrive Antonio Mairena co-autore di questa suggestiva ‘Misa Flamenca‘ – in quell’occasione: non v’è espressione drammatica più graffiante della seguiriya; non c’è alcun cantico che eguagli la serenità della malagueña; né alcuna spiritualità potrà mai essere comparata a quella della soleà. In questo lavoro di trasposizione della prosa in versi, noi abbiamo cercato di rispettare alla lettera le parole sacre. Il rimanente è venuto da solo e molto è dovuto all’esperienza e alla tradizione del Cante.”

Non è un caso che all’interno della “Misa flamenca” ritroviamo alcuni dei canti che hanno dato forma al corpus del ‘Cante gitano-andaluso’. Ed è ancora e soprattutto la struttura austera e ieratica del ‘Cante jondo’ a sovrastare l’intera partitura della “Misa” pur rispettando l’ordine della sequenza ufficiale: Introito, Gloria, Kirye, Credo, Sanctus, Agnus Dei. In quanto frutto di un’autentica espressione artistico-musicale la “Misa flamenca” trova la sua affermazione nell’ambito della moderna religiosità spagnola la cui salda continuità l’ha accolta nella tradizione, in quanto sintesi di una perfetta fusione del fatto religioso con la tensione drammatica espressiva del ‘Cante’.

Esattamente come l’hanno vissuta in prima persona i suoi esecutori e tutti coloro che assistettero al rito, e registrata dal vivo il 29 Giugno 1968 nella Chiesa del Barrio ‘A’ del poligono di San Paolo a Siviglia:

«La piazzetta di Santa Ana era il cuore del flamenco di Triana. Giungeva fin lì il suono metallico del martello sopra l’incudine, e si univa al rintocco della campana che chiamava al tempio. Un gitano, Manuel Cagancho, creò al ritmo di questo suono un canto per seguiryas che ora figura nella Misa Flamenca. Nella preghiera e supplica del Kirye, l’eco profondo della malaguena imprime la sua andatura con reminescenze del canto gregoriano. Il Gloria, cantico di esaltazione e allegria per la presenza di Dio sulla terra, si fa solenne e rispettoso sull’eco del romance gitano. L’andatura grave nel lamento della petenera serve a introdurre il Credo, mentre per il Sanctus è usata la soleà; l’accordo della chitarra introduce la tonà, la debla e il martinete che si fanno preghiera. L’unione sublime del Padre Nostro con il sangue e la carne del Figlio di Dio medesimo nell’atto solenne dell’Agnus Dei è invece affidato alla seguirya gitana nello stile più puro del Cante jondo: ..se ha puesto de rodillas y vibra y reza canta y llora.»

L’eco profondo della ‘malaguena’ tradizionale è qui trasposta nella forma del ‘Kyrie’ è intonata sulla reminiscenza del canto gregoriano:

«Dime donde ba allegar. / Este querce tuyo y mio. / Dime donde ba allegar. (..) / Yo cada dia te quiero mas. / Que Dios me mande la muerte.»

“Dimmi dove ci porterà. / Questo amore tuo e mio. / Dimmi dove ci porterà. (..) / Mentre io t’amo ogni giorno di più. / Spero che Dio mi mandi la morte.”

Un tema, questo della morte, che ritorna spesso nella letteratura e nel canto ispirato dei Gitanos, ma qui siamo di fronte a un fatto musicale che esula dalla semplice operazione colta sul folklore, che possiamo facilmente abbinare all’impatto della tradizione spagnola, l’espressione singolare dei Gitanos che hanno fatto del ‘flamenco’, e in particolare della “Misa Flamenca”, un momento trainante dello spirito che li accomuna alle altre eppur diverse culture presenti sul territorio: indiana, ebraica, araba e bizantina, ma, soprattutto cristiana, qui confluite come per un ‘encuentro’ fattivo fra il popolo gitano-andaluso e il resto del mondo.

* Composta da Ariel Ramirez negli anni che vanno dal ‘50 al ‘63 come un’opera per solisti, coro e orchestra, accompagnati da strumenti tipici delle popolazioni latino-americane, la “Misa Criolla” (CD Philips), denota con estrema originalità una simbiosi di intenti musicali diversi, realizzati grazie alla perfetta combinazione di temi religiosi ed elementi folkloristici ripresi da ritmi e forme musicali proprie della sua terra di appartenenza: l’Argentina. Forme che riprendono diverse forme musicali tuttavia tipiche proprie molte popolari, come ad esempio il ‘carnavalito’, qui utilizzato come forma di esaltazione del fatto liturgico.

Acciò la ‘Misa’ è a tutti gli effetti una Messa cristiana come la interpretiamo oggi, seppure con inserimenti popolari legati alla tradizione ispano-americana in cui Ariel Ramirez ha saputo conciliare il fervore religioso con l’elemento folklorico dando ad ogni sequenza della messa un elemento di originalità: Il ‘Kyrie’ apre la messa con i ritmi della vidala e della baguala, due forme espressive rappresentative della musica tradizionale creola argentina; il ‘Gloria’ è accompagnato dalla danza argentina del carnavalito, segnato dalle note del charango; il ‘Credo’ invece, è scandito dal ritmo andino della chacarera trunca; mentre il Carnaval de Cochahamba, tipico della tradizione boliviana, fa da cornice al ‘Sanctus’, e infine, l’ ‘Agnus Dei’ che conclude la Messa, è improntato sullo stile strumentale tipico della Pampa argentina.

Bella e gradevole all’ascolto la ‘Misa Criolla’ raccoglie in se il pacato ‘spirito del tempo’, stranamente dimesso, quasi sussurrato, che potremmo attribuire al vento, se non fosse che è proprio quest’ultimo a trasportarlo attraverso la Cordigliera che attraversa tutta l’America Latina fino agli estremi della Patagonia. Quello stesso ‘spirito’ che fa vibrare le corde degli strumenti e ottunde le pelli delle percussioni, così come risveglia i semi contenuti nelle zucche sonore utilizzate per i ritmi-a-ballo durante le numerose feste che si tengono un po’ ovunque, nei piccoli pueblo arrampicati sugli altipiani alle grandi ciudad delle vallate, fino ai villaggi dei pescatori che coronano le coste. Uno ‘spirito’ allegro, espressione di forme musicali puramente folkloristiche caratterizzate dalla presenza di strumenti e ritmi tipici della tradizione popolare latino-americana che s’intrecciano con i temi della tradizionale Messa religiosa.

Trovo davvero molto interessante conoscere come il compositore Ariel Ramirez, è giunto al concepimento della “Misa Criolla” in questo racconto del lontano 1964 qui di seguito proposto in essai:

«Nel 1950 presi una nave che, dal porto di Buenos Aires mi avrebbe portato nel continente europeo. Genova fu il luogo in cui, per la prima volta, posi i piedi su quelle terre. Il mio proposito era quello di lasciare un messaggio sulla nostra musica per mezzo del mio piano e aspiravo a porre al centro di quella illusione la città di Parigi. Però un invito da parte di un amico di infanzia, Fernando Birri, mi deviò a Roma nell’ottobre dello stesso anno. Da qui iniziò una serie interminabile di avventure con diversi pianoforti… diversi nuovi amici ed un’infinità di nuovo pubblico. Nei quattro anni in cui restai a quelle latitudini il mio domicilio fu Via della Lungara 229, nel cuore trasteverino di Roma. In quel periodo, con la mia musica, percorsi in lungo e in largo l'Italia, l'Austria, la Svizzera, la Germania, l'Olanda, l'Inghilterra, la Francia, la Spagna, in dignitosa povertà, alloggiando in alberghetti, collegi religiosi, conventi, ospedali, case di amici, Università, in un costante andare e venire, che mi riportava comunque e sempre a Roma dove cento mani cattoliche si tendevano per aiutarmi. […]

Ripetutamente tornai in molte di queste città come Londra, dove stipulai contratti con la BBC, interessata affinché un mio programma radiofonico si diffondesse nel Latino america. Alla stessa maniera stipulai contratti con Università come quella di Cambridge, di Utrecht, di Delf, di Santander oltra a società concertistiche e di teatro. A poco a poco stavo convertendomi a questo mondo che lentamente si andava ricostruendo dopo la guerra. Tutti i miei profitti furono resi possibili grazie all'aiuto ricevuto da esseri umani straordinari che contribuirono non solo alla mia formazione culturale, ma anche alla mia crescita spirituale. Sapevo di dover trovare una forma di ringraziamento per tutto questo. Fin quando, un giorno del 1954, non potendo resistere alla tentazione di prendere un’altra nave, quella del ritorno alla volta di Buenos Aires dove mi attendeva mia figlia di cinque anni ed i miei genitori che superavano ormai la settantina. Mi commuoveva pensare che quello che avevo ricevuto era esclusivamente dovuto all’amore di queste persone per la mia musica e la mia persona, finché compresi che l'unico modo che avevo per ricambiare quelle persone era quello di scrivere in omaggio a loro un opera religiosa benché non sapessi come realizzarla. […]

All'arrivo in Argentina tutto era mutato: mentre la mia carriera si andava affermando e le mie canzoni diventavano molto popolari; cominciai a cercare e raccogliere poemi di carattere religioso del Nord dell’Argentina che iniziai a pensare alla realizzazione di una ‘messa’ con ritmi e forme musicali della mia terra. In quegli anni Padre Catena, Presidente della Comisión Episcopal Para Sudamerica, fu incaricato di realizzare la traduzione in spagnolo del testo latino della ‘messa’, secondo le direttive del Concilio Vaticano II presieduto da SS Paolo VI. Il quale nel 1963 mi presento a chi, con straordinaria erudizione avrebbe realizzato gli arrangiamenti corali dell'opera: Padre Jesú Gabriel Segade. Dacché la sua composizione fu conclusa ci sentimmo di dedicarla a tutti quegli amici che mi avevano aiutato così generosamente durante quegli anni cruciali della mia gioventù.»

Con questo sentimento torniamo oggi ad ascoltarla valorizzando l’entusiasmo di un giovane ‘migrante’ che come i tanti che in ogni parte del mondo vengono accolti, portano con sé qualcosa del loro retaggio culturale che forse dobbiamo imparare a conoscere, contribuendo con un entusiasmo e umiltà, a riconoscere negli altri qualcosa della nostra missione fortemente intrisa di misticismo religioso e di sentimento umano, così come Ariel Ramirez a suo tempo, ha contribuito a diffondere la sua e ormai nostra “Misa Criolla"»

Ma un'opera musicale richiede - per essere conosciuta - una trasposizione concreta, cui dare la giusta dimensione che merita, nello spirito in ‘lengua’ con il quale mi piace concludere questa ricerca, col proporre una ‘sequenza’ del poeta spagnolo Pedro Salinas (***):

«Los cielos son iguales.

Azules, grises, negros,

Se repiten encima

del naranjo o la piedra:

nos acerca mirarlos.

Las estrellas suprimen,

de lejanas que son,

las distancia del mundo.

Si queremos juntarnos,

nunca mires delante:

todo lleno de abismos,

de fechas y de leguas.

Déjate bien flotar

sobre el mar o la hierba,

inmóvil, cara al cielo.

Te sentirás hundir

despacio, hacia lo alto,

en la vida del aire.

Y nos encontraremos

sobre las diferencias

invencibles, arenas,

rocas, años, ya solos,

nadadores celestes,

naufragos de los cielos.»

Note:

(*)“Messa Mozarabe” eseguita dal Coro del Seminario di Toledo - Collegio de Infantes diretto da P. Alfonso Frechel e l’Orchestra diretta da José Torregrosa.

(**) Antonio Machado, “Poesìas Compoletas”, Espasa-Calpe 1981.

(***)Pedro Salinas, ‘La voce a te dovuta’ – Einaudi 1979.

BUON NATALE E BUONA VITA A TUTTI VOI.

*

- Musica

- Musica

‘La Musica di Dio’ La liturgia della Messa - Ricerca Etno

La liturgia della Messa – Ricerca etnomusicologica.

«..Sono di nuovo con me

Spiriti del vento

oltre il riparo delle mani degli dei

vanno al nord ed est e ovest

guidati dall’istinto.

Ma per volere degli dei

ancestrali

seduto su questa rupe

li osservo andare e venire

dall’alba al tramonto

con lo spirito che urge di dentro.»

Con questa ‘essai’ da una poesia di Gabriel Okara , eccoci proiettati nel cuore della Nigeria, nella cui spiritualità è rintracciabile una sorta di liturgia arcaica che il cantore esprime in presenza della divinità ancestrale, la sua appartenenza, rintracciabile nel contesto d’una realtà culturale antropologica di tipo religioso, non poi così diversa nella forma e nell’intensità, all’afflato espresso nella liturgia ufficiale della religiosità cattolico-cristiana. Se non per il suo rivolgersi a più entità distinte e tuttavia identificabili nella natura in cui esse si sono formate e hanno trovato una loro ragione di sviluppo culturale.

Proiettati nel periodo quaresimale che annualmente contrassegna il calendario liturgico della Pasqua, non possiamo non tener conto di certe ‘verità’ intrinseche alla religiosità nostrana, in cui l’entità ‘una e trina’ presuppone la salvaguardia ortodossa della nostra preghiera, di quel ‘Credo’ levato a salvaguardia di un equilibrio ‘ideale’ e ‘psicologico’ che vede il bene opposto al male, esattamente sovrapponibile alla religiosità antropologica delle popolazioni più arcaiche (non pagane), pur in mezzo a tanti contrasti e nello scontro in atto nelle diverse culture, e che ha finito per determinare nella preghiera comune una ‘verità’ conciliante di pace.

Nell’avvicinarsi della ricorrenza religiosa della Pasqua, propongo qui di seguito l’ascolto di alcune composizioni estemporanee alla liturgia ufficiale della Chiesa cattolica, ciò nondimeno raccolte nell’intento di testimoniare un ‘sentire religioso’ quanto mai vivo che accomuna i diversi popoli da un capo all’altro del mondo. Quegli stessi che trovano nella comunanza cristiana un’autentica fonte di religiosità unificatrice che li accompagna nella loro vocazione spirituale. Vocazione che, in occasione della Pasqua, assume una dimensione pressoché sentita negli altri popoli e che, a proprio modo e nella lingua d’origine, hanno voluto testimoniare con lodi e inni penitenziali nella ‘Messa’, desunti dalle loro più aderenti tradizioni popolari in fatto di musica.

Evoluta sulle direttrici conformi all’insegnamento dei ‘canoni’ costitutivi la tradizione liturgica cristiano-cattolica, la ‘Messa’ in-primis e l’orazione dei ‘Salmi’ poi, si impone all’interesse etnomusicologico per l’alto contenuto spirituale; quello stesso che ‘in illo tempore’ deve aver forgiato le singole culture gruppi di alcune popolazioni isolate che, pur conoscendo poco o niente una qualche forma di scrittura, hanno saputo mantenere un equilibrio, quasi perfetto, con la natura circostante, nelle difformi aree del bacino Mediterraneo e non solo. Nel modo qui di seguito contestualizzato, a incominciare proprio dalla tradizione etnica africana, per proseguire nella tradizione spagnola, trasferite oltreoceano nel folklore latinoamericano.

In ognuna delle quali si avverte il confluire di ‘forme’ culturali tardive, credibilmente diverse, che, in qualche modo, hanno sostenuto un processo di evangelizzazione persistente nei secoli e che, in campo musicale, ha dato vita a simbiosi di suoni e ritmi distinti, qua e là caratterizzato da influssi linguistici e dialetti gergali destinati all’uso quotidiano, quale riflesso di una struttura tribale articolata che ha permesso la conservazione e il riconoscimento di idoli arcaici, il cui ‘spirito’, ereditato dagli antenati, è ancora oggi comune a molte popolazioni sia africane che latinoamericane, benché svuotate del loro contenuto sapienziale.

Eredità che le popolazioni del continente africano delle origini, di seguito prese ad esempio, hanno articolato la propria struttura tribale-religiosa sull’uso di ‘maschere’ e ‘mascheramenti del corpo’, ancora attiva tra le etnie più interne del continente, tenuta in vita dal desiderio antropico, mai venuto meno, della ricerca di un ‘dio’ (divinità), sia esso cristiano e/o d’appartenenza ad altra confessione, in grado di garantire loro una qualche forma di sopravvivenza. La stessa che è possibile riscontrare nella forma prevalsa nella liturgia cristiana della ‘Messa’, dove il ‘fatto’ religioso non annulla, né sovrasta la ritualità della tradizione arcaica, sovraccaricandola di vigore , onde è l’Africa con i suoi strumenti, i suoi ritmi, le sue voci, i suoi battimani e le sue grida in primo piano, a regalarci un ‘evento’ rigoglioso di ancestrale brio.

* Lo testimonia questo “African Sanctus” elaborato da David Fanshawe (CD Philips 1089), in cui è riscontrabile una forte contaminazione di suoni arricchita dal timbro imitativo dei tamburi sulle percussioni rock, in aggiunta a registrazioni sul-campo di ‘cori’ africani e di ‘voci’ soliste, su brani liturgici cristiani; come appunto nel “Sanctus” elaborato su una danza Bwala tipica dell’Uganda; cui segue il “Kyrie”, ‘chiamata alla preghiera’, e il “Gloria” ripresi dalla musica per il matrimonio di tradizione islamico-egiziana. Così come per il “Credo” si è utilizzato un tema proprio del Sudan, mentre per i “Crucifixus” ripreso dal “Chant sul Qui tuum est regnum”, si è utilizzata una ‘ninna-nanna’ Masai di sicuro effetto onomatopeico. In fine l’ “Agnus Dei”, elaborato sulla musica d’accompagnamento di una ‘danza di guerra’ dei beduini del deserto del Sahara.

* Così avviene in “Missa Kongo” abbinata (sul disco Philips 1970) alla “Missa N’Kaandu”, comunemente cantate durante le funzioni religiose nella regione del Kisanto nell’attuale Zaire, in cui il sacro e il profano presenti nella liturgia africana è testimoniata dall’avvenuta interazione musicale zairota a contatto con l’espressione intimistica cristiana. le due ‘Messe’, relativamente diverse fra loro, utilizzano i toni ritmici di strumenti tipici e il necessario impeto delle danze tribali, così come nei canti si rileva una certa improvvisazione popolare disgiunta dal contesto prettamente religioso. In particolare nella “Missa Kongo” , l’uso prorompente delle percussioni tipiche delle popolazioni Bantu, fa da contrappunto alle grida spontanee delle donne Biyeki-yeki sostenute da colpi simili a spari d’arma da fuoco, che suscitano una sensazione di ‘paura’, verosimilmente derivata dal ‘fatto’ magico-trascendentale, e comunque trasgressivo, sostenuto dall’intervento di ‘seconde voci’ in alternanza alla ‘voce solista’ Diversamente nella “Missa N’Kaandu” troviamo un effetto melodico di maggiore spessore innestato su di una eccellente ritmica che esercita un richiamo alla drammaticità cerimoniale del “Prière Universelle”, in una sorta di "canto piano" davvero apprezzabile e molto gradevole all’ascolto.

Come recita una poesia di Leopold Sédar Senghor, noto poeta senegalese:

«L’uragano sradica tutto intorno a me,

e l’uragano sradica da me fogli e parole inutili.

Vortici di passione sibilano in silenzio.

Sia pace nel turbine secco, sulla fuga delle bufere!

Tu Vento ardente, Vento puro, Vento di bella stagione,

brucia ogni fiore, ogni pensiero vano.

quando ricade la sabbia sulle dune del cuore.

Donna, sospendi il tuo gesto di statua, e voi bimbi,

i vostri giuochi e le vostre risa d’avorio.

Tu, distrugga la tua voce col tuo corpo,

secchi il profumo della tua carne.

La fiamma che illumina la mia notte come una colonna,

come una palma.

Avvampa le mie labbra di sangue, Spirito,

Soffia sulle corde della mia ‘kora’.

S’alzi il mio canto, puro come l’oro di Galam.»

* Altresì la “Messa a Youndé” raccoglie documenti sonori del Camerun, detto anche ‘il riassunto dell’Africa’, per il semplice fatto che in questa regione coabitano numerosi gruppi etnici, circa 200, verosimilmente emigrati, provenienti da altre regioni del ‘continente nero’, che hanno conservato le proprie realtà tribali culturali e religiose, come l’islamismo, l’animismo e in bassa percentuale anche caratteristiche Cristiane, professate in diverse lingue, tutte ufficiali, quali l’arabo-musulmano, il francese e l’inglese, insieme a vari linguaggi autoctoni. Sul piano musicale le forme praticate sono molto vicine alla ‘monodia gregoriana’, almeno per quanto riguarda l’accostamento con la liturgia cristiana raccolta nel disco (Universo del Folklore - Arion 1975). Ciò, sebbene sul piano melodico la musica europea mal corrisponde alle rigorose esigenze toniche, per esempio, del dialetto Ewondo, o alla vitalità più ritmica tipica africana.

Diversamente accade per le influenze orientali portate senza dubbio dalle frange musulmane del Nord e di gran lunga superiori di quella cattolico-cristiana. fatto questo che già negli anni ’60, alcuni studiosi tra sociologi, folkloristi e musicologi del Camerun si sono posti il problema dell’africanizzazione della liturgia cattolica in seno al continente nero. In fine, ispirandosi ai testi biblici è stato l’operato l’Abate Pie-Claude Ngumu, già maestro di cappella della cattedrane di Notre Dame a Youndé a spuntarla sulle altre proposte, passando dalla teoria alla pratica, trascrivendo quelli che oggi sono detti i “Cantici di Ewondo”, utilizzando una delle principali lingue vernacolari del Sud del paese, dove era più influente il cattolicesimo.

In quanto fondatore della Scuola Cantori della Croce d’Ebano, Padre Ngumu ha utilizzato strumenti originari tipici della regione, come il ‘balafon’, una sorta di xilofono, per la composizione dei canti corrispettivi al canone liturgico dei così detti ‘canti d’ingresso’ e nella lettura cantata della ‘Epistola’ basandosi per entrambi sulla cadenza ritmica di una delle molte danze tradizionali. Impostando inoltre, nella conseguente lettura del ‘Vangelo’ inclusiva della relativa predica pastorale, sul suono dell’arpa ‘mvet’ tipica del Camerun, spesso mimata dal pubblico presente alla cerimonia, per facilitare la comprensione del messaggio evangelico. Lo stesso accade durante il “Credo”, in cui l’officiante apre al dialogo ‘a responsorio’ con il Coro, a cui partecipa l’intera comunità festante al suono dei tamburi e del ‘tam-tam’.

Interessante è anche la partecipazione più composta in occasione del “Kyrie” e dell’ “Offertorio” durante i quali il Coro si snoda in processione attorno allo spiazzo richiamando a raccolta i fedeli con il tipico clangore di ‘campane’ di metallo, recando offerte di prodotti della natura raccolti in ceste che portano sulla testa e che infine depongono ai piedi dell’altare per la benedizione rituale. Successivamente sono le donne che, piegate su se stesse, lanciano l’oyenga’, un urlo stridente che nell’esaltazione generale riveste significati esoterici, ma che per l’occorrenza riveste un esplicito segno della devozione popolare. Ovazione che trova il suo fulcro nei rispettivi “Alleluia” e “Canto finale” improntati sullo schema latino ma che qui acquisiscono maggiore forza evocativa, quella stessa che si ritrova nel ‘gospel’ che scaturisce in uno stato di ‘ebbrezza mistica’ che vede l’officiante unirsi cantando ai musicisti e al pubblico presente in una coreografia assai eloquente.

* Salutata come «...il più significativo inno che le generazioni africane abbiano mai elevato al Dio non soltanto e necessariamente cristiano: un prezioso documento storico da sottolineare e da prendere come esempio, che ravviva la forza mistica di cui è dotata la musica sacra.», la “Missa Luba” è indubbiamente la più rappresentativa di tutta la produzione ‘liturgica’ africana. Più volte riproposta da gruppi africani diversi, trova il suo originale nell’esecuzione dei Les Trobadours du roi Baudouin che ne furono i primi interpreti nel lontano 1958 (disco Philips BL 7592). Frutto dell’intuizione del missionario belga padre Guido Haazen, fondatore e arrangiatore del Coro formato da 45 bambini tra i 9 e i 14 anni insieme a 15 insegnati del Kamina School che accompagnò in una lunga tournée iniziata nella Sala Nervi nella Città del Vaticano e prosegita nel resto d’Europa. Trattasi di una ‘Messa latina’ basata su ‘native songs’ in puro stile congolese (ex Congo-Belga), costruita su ritmi percussivi e armonie (ninne-nanna, weddings, ecc.) rituali delle regioni Kasai e Kiluba, da cui il nome. “Missa Luba” va dunque considerata un piccolo capolavoro che ben riproduce l’alto livello di interazione raggiunta tra i diversi popoli e le diverse religioni: tradizione-etnica e cristiano-cattolica.

Musicalmente parlando si ritrova in essa il senso d’influenza reciproca, raggiunto nell’eliquilibrio perfetto che tutto sublima in ognuna ‘delle parti’ che la compongono: ‘Kyrie’, ‘Gloria’ e ‘Credo’ infatti, si svolgono secondo l’andatura inalterata dei canti ‘kasala’ della regione Ngandanjika (Kasai) da cui provengono. Mentre il ‘Sanctus’ e il ‘Gloria’ sono costruiti su ‘canti di addio e/o arrivederci’ tradizionali ‘Kiluba’. Mentre nell’ ‘Hosanna’ riprende il tempo di danza ritmica propria del Kasai, l’ ‘Agnus Dei’ si basa su un canto popolare di Luluabourg. Va inoltre sottolineato che nessuno di questi canti è stato fin’ora trascritto nelle lingue originali, pertanto la bellezza intrinseca a questa versione della “Missa Luba” sta anche nel fatto che certi ritmi, armonie e abbellimenti scaturiscono dall’improvvisazione spontanea dei suoi esecutori di fronte ad una proliferazione simbolico-spirituale che investe ogni elemento della “Messa” cosiddetta attraverso una complessa strategia della tensione: scenografia, colore, musica, recitazione, in cui tutto è sovraccarico di senso.

Se quelli qui appena toccati possono essere considerati incredibili esempi di religiosità attiva nel mondo; sottolineare quanta strada si è fatta nel campo della trasmissione e della conoscenza, ciò non di meno possiamo sentirci forti di un sentimento di maggiore adesione al ‘fatto’ religioso e di viverlo intensamente. Ed è forse proprio grazie alla spinta della ricerca etnologica che possiamo intraprendere la strada della concertazione e di uno stesso ‘modus vivendi’ con le altre culture, attuando quel recupero distinto delle tradizioni popolari che pure malgrado i contrasti inevitabili, non hanno mai smesso di far sentire il loro altissimo ‘grido’, levato in difesa di una unica identità da salvare, la nostra e quella di tutti quei popoli che giustamente riscattano nella parola di Dio la propria esistenza. È così, come abbiamo avuto modo di leggere, che la liturgia cristiana, nell’aprirsi queste diverse espressioni non subisce variazioni di sorta, ma ne esce indubbiamente vivificata, proiettata in un ‘Credo’ che nella comunanza traslitterale della musica, ritrova il proprio tempo edenico.

Recita una poesia di E:E:G.Armattoe, poeta del Ghana.

«Il nostro Dio è nero.

Nero di eterna bellezza,

con grandi labbra voluttuose,

capelli arruffati e scuri occhi liquidi.

Forma d’armonioso aspetto Egli è,

poiché a Sua immagine siamo fatti,

il nostro Dio è nero.»

Note: Le poesie qui trascritte sono riprese da “Nuova Poesia Negra” – Guanda 1961.

(continua)

prevede l’offerta dei doni della natura durante la Messa, così come prevede anche la suddivisione dei prodotti della natura, trasformati in cibo, ai più bisognosi affinché possano godere della ‘gloria’ di Cristo con lo spirito colmo di quella gioia che nutre la fame. Questo per dire che alla ‘fame’ va corrisposta un’adeguata dose di sostentamento rigenerante per il corpo e per lo spirito. Allora ben venga la Pasqua che dopo i necessari ‘pianti rituali’ di espiazione, si presta a proponimenti di gioia per la festa di ‘Resurrezione’ e di ritorno alla vita. Questo in vero il senso della spiritualità religiosa proprio dello spirito comunitario della Pasqua affermatasi in Spagna agli albori del Medievo e che verrà ripresa solo al tempo dei Re cattolici avvenuta durante il XV secolo, allorquando Santa Romana Chiesa esercitò il suo pieno potere con l’instaurazione del Tribunale Ecclesiastico, più conosciuto come la Santa Inquisizione. Prima quindi che la religiosità popolare si trasformasse nelle tribolazioni edificanti delle Sacre Rappresentazioni a scopo esclusivamente penitenziale e nelle truculente Processioni per Settimana Santa, ed incendiasse i ‘roghi’ contro la stregoneria, i giudei-sefarditi, gli zingari, i diversi e quant’altri che abbiamo appreso ad elencare dalle insanguinate pagine della storia.

Pagine dalle quali abbiamo anche appreso che una tale ferrea disciplina, per quanto dovesse essere accettata forzatamente da tutti, ciò che avvenne nel lungo termine non senza trovare sul suo cammino molti ostacoli di carattere aconfessionale e quindi laico, riscontrò un certo disaccordo con l’allora potere regnante, di quelle frange dei vecchi cristiani che andavano soto il nome di Mozarabi, grazie ai quali già attorno all’Anno Mille dopo l’abolizione del rito da parte di Papa Gregorio VII nell’ XI secolo, avevano conservato la propria lingua ‘mozarabica’, (un continuum dialettale romanzo parlata nella penisola iberica da parte dei Cristiani nell'XI secolo e nel XII secolo), all’interno della loro secolare liturgia in comunione con lòa chiesa cattolica. In verità non poco si deve a quei a quei padri missionari che, giunti nei primi secoli della cristianizzazione della Spagna, incoraggiarono le popolazioni autoctone, compresi i nomadi zingari e zingaro-gitanos, a misurarsi con i canti cristiano-mozarabici durante le nuove funzioni liturgiche imposte loro.

*

- Sociologia

- Sociologia

L’altro come scelta - il riconoscimento di genere’

“L’ALTRO COME SCELTA”

La costruzione sociologica nel ‘riconoscimento di genere’ – Sociologia – by Giorgio Mancinelli

Prima parte: Le ‘pari opportunità’ per una più concreta ‘interrelazione sociale’.

Alla luce dei mutamenti sopravvenuti nella società attuale e delle nuove realtà ideologiche, la costruzione sociologica del ‘riconoscimento di genere’ (*), impostata su basi antropologiche quali, la tradizione, la cultura, la religiosità, la sacralità degli affetti, le usanze e i ‘riti di riferimento’ (*), da qualche anno a questa parte, si è rivelata inaspettatamente anacronistica, mostrando le sue crepe profonde. Segni questi di una millenaria erosione che non l’hanno risparmiata da risentimenti diffusi e critiche per certi aspetti discordanti quanto inevitabili. È così che l’ ‘essere umano’, in qualità di soggetto di ‘genere’, è divenuto, quasi improvvisamente, un fenomeno sociale e antropologico planetario, cui un certo ‘liberalismo’ (*), aprioristico e metodologico, attribuisce forme di ‘società’ e di ‘economia’, migliori di sempre; neppure fossero di per sé ‘archetipi’ (*) di una fantomatica modernità.

Nel tempo, questi comportamenti, individuati come ‘differenze di genere’ (*), e successivamente a una distinzione delle problematiche legate al sesso, sono state gradualmente introdotte nella società, secondo le ripartizioni attuate nella psicologia individuale e in quella collettiva di ‘gruppo’. Per la ‘donna’ erano la sessualità legittimata, la genitalità e, differentemente, per il ‘maschio’, il potere sessista e la riproduttività genitoriale; successivamente trasformate in, voglia di supremazia nei rapporti relazionali, crescita di autogestione nell’uno e nell’altro sesso, non più riconducibili al solo fattore biologico. Tant’è che l’esperienza esistenziale e sociale dell’essere ‘uomo’ e quella dell’essere ‘donna’, nella loro identificazione individuale e complessità, sono tutt’altro che scontate. Onde per cui, riconoscere l’influenza dei fattori sociali nelle ‘differenze di genere’, è il primo passo per il superamento delle diversità e la definitiva attuazione delle ‘pari opportunità’ (*) nell’ambito della riorganizzazione sociale, nella scuola e nel lavoro.

Non solo, quindi, andando verso una comprensione significativa delle varianti problematiche insite nel termine ‘gender’ o ‘genere’ che dir si voglia, ma anche di quelle che prendendo spunto dalla diversità dei sessi, delimitano il ‘riconoscimento’ della personalità individuale all’interno dei ‘ruoli’ (*) contraddistinti gli uni dagli altri, in famigliari, educazionali, configurativi delle diverse tipologie sociali che, nel rispetto delle parti, mettono a nudo le precarietà e i fattori di rischio, di pari passo con l’individuazione di possibili strategie di cambiamento che la società odierna tende a evidenziare come problematiche, per scopi non sempre o del tutto chiari, da sembrare incomprensibili se osservati nell’ottica della risoluzione delle ‘differenze di genere’ a scopo individualistico, ancor più evasivo se visti dalla parte del pragmatismo politico comunitario europeo e non solo.

Se vogliamo, è a partire da tale ‘riconoscimento’, che la ricerca dinamica delle ‘pari opportunità’ trova giustificazione, nell’individuare quei fattori relativi, intrinsechi della sfera della ‘personalità’ (*) e della ‘identità’ (*), contrapposti al rifiuto e alla revoca dell’approvazione tout-court, che hanno portato al misconoscimento della figura ‘donna’, alla quale, invece, ineriscono esperienze di rifiuto di legittimazione e dei diritti negati. “Il riconoscimento dunque – scrive Mario Manfredi (*) – va preso come obiettivo di un processo di piena responsabilità radicale verso i soggetti di ‘genere’ (umani e non), specialmente quando si confrontano posizioni di potere da una parte, e di vulnerabilità dall’altra. Anche perché la responsabilità che ne deriva, si fa carico anche di realtà remote nello spazio (uomini e territori lontani) e, nel tempo (l’umanità futura)”.

Certamente la modernizzazione dei costumi e delle idee non è approdata ad un risultato integrale ed esaustivo in ragione del fatto che si è dovuta misurare con fattori limitanti, con istanze individuali e sociali di tipo politico, economico, imprenditoriali. Non a caso Zygmunt Bauman (*) ha molto insistito nel ricercare instancabile di quell’ ‘identità’, che egli dice “divenuta precaria come tutto nella nostra vita”, essendo venuto meno il vincolo temporale nei rapporti interpersonali a causa di dialoghi preferibilmente a distanza, pause troppo lunghe di riflessione, richieste di chiarimenti mai espletate e sconfinamenti in territori diversi. A cui hanno dato seguito: senso di smarrimento, incapacità di introspezione, inconsapevolezza dell’attenzione, che hanno posto l’individuo davanti a un processo di sterilizzazione dell’immagine sedimentata di “ciò che è stato” (assenza di memoria storica), e di poter approntare una domanda del tipo: “chi sono io oggi?” (mancanza di identità futura), che l’ha portato all’individuazione di quella “paura liquida” individuale e collettiva che in sé non comporta una risposta propositiva.

E che il sociologo evidenzia nel sorgere di un ‘problema’ nuovo che va ad aggiungersi ai tanti che una ‘società liquida’ si porta dietro, per quanto all’apparenza sembra impossibile contestualizzare, se non andando a “...cercare un modello ‘ultimo’, migliore di tutti gli altri, perfetto, da non poter essere ulteriormente migliorato, perché niente di meglio esiste né è immaginabile”, in quanto – egli dice – “...non basta ‘concettualizzare’ una identità qualsiasi, bisogna puntare sulla ‘identità sociale’, radicale e irreversibile, che coinvolga gli ordinamenti statali, la condizione lavorativa, i rapporti interstatali, le soggettività collettive, il rapporto tra l’io e l’altro, la produzione culturale e la vita quotidiana di uomini e donne” (*).

Di là dal sembrare contraddittorio, la difficoltà del sociologo di formulare una risposta propositiva, rientra nella contrapposizione delle due diverse individualità messe a confronto: quella ‘maschile’ e quella ‘femminile’, storicamente in contrasto tra loro e che, pur riproponendo sé medesime in molteplici e differenti soluzioni, vagano alla ricerca di un ‘riconoscimento’ incondizionato, che le riconduca all’interno della ‘realtà sociale’, di cui ‘di fatto’ sono parti integranti. Il problema, volendo qui generalizzare, si pone allorquando all’interno della suddivisione di ‘genere’ avviene la separazione dei rispettivi ‘ruoli’, e quindi delle diverse ‘identità’. Questo fa sì che tutto l’impianto concettuale sopra evidenziato, risente di una forte opposizione a causa di forze esterne ingovernabili che ne determinano il ribaltamento.

Forze di diversa natura, quali: la caducità dell’una o dell’altra soggettività individuale, l’idea dominante del benessere famigliare, la preminenza sul posto di lavoro, la produttività che tende a emarginare chi non è fattivo o, anche, l’avanzamento ingiustificato dell’uomo in rapporto alla stessa funzione svolta dalla donna, l’insorgere di drammatiche regressioni nei rapporti coniugali ecc.., riscontrabili negli accadimenti che producono forme di ‘criticità’ che stravolgono l’assetto del rapporto comunicativo “nel momento esperienziale della ragione e nel momento riflessivo della critica” (*), perché perturbanti l’ordine del quotidiano e devianti dalle regole di normalità vigenti.

“L’annichilimento delle diversità in un mondo uniforme e massificato, la produzione di comportamenti sociali sempre più auto-referenziali, la deculturazione e l’acculturazione di massa secondo schemi economistici, l’accumulazione di tecnologie e di risorse nel contesto sociale sempre più disunito e frammentario, la distruzione di tutti i modelli di valore in nome di un pragmatismo povero di senso; sono alcuni dei paradossi evidenti cui ha condotto la modernizzazione contemporanea sulla base del suo nucleo fondante: l’assolutezza dell’individuo e della sua razionalità esclusivamente soggettiva” – scrive Giulio de Martino (*) da parer suo, quasi si fosse davanti a una possibile catastrofe annunciata e dallo stesso storico considerata quasi inevitabile. Conforme cioè alla ‘natura umana’, in prospettiva di una alterata convivenza democratica e dalla mancanza di un comportamento ‘etico’ austero, che non lascia comprendere e non giustifica le proprie e le altrui convinzioni.

In questo nuovo modello di società individualistica ed astrattamente egualitaria, si assiste al perseguimento di sommovimenti sociali ed economici (ipertecnologica, globalizzazione, squilibri geografici, nazionalismo, razzismo, fondamentalismo), che segnano il punto di svolta retrospettiva del paradigma iniziale e i limiti del presente. Fatto salvo, ovviamente, lo ‘status quo’ secolarizzato, accettato e difeso, dal capitalismo imperante che ieri consentiva una sicurezza interiore che più non appaga, perché andata smarrita; oggi, promette una comunicazione più libera e aperta, la più ampia possibile, in cui “la propria autonomia e la rottura della coazione, sono le condizioni per sostenere un dialogo franco” con il futuro, che di per sé non è garanzia di ‘autonomia’ certa.

Premessa questa che Antony Giddens (*) afferma, essere: “condizione sine qua non per stabilire una relazione più estesa”, che aiuta a definire i limiti personali necessari per gestire con successo le relazioni con gli ‘altri’, (diversi dall’ambito genitoriale, parentale e amicale), alla base della promessa di ‘globalizzazione’ (*) e, in senso lato, estesa oltre l’area che gli è propria, alla sfera dei rapporti interazionali cui le ‘pari opportunità’ sono di riferimento, principio-cardine del comportamento razionale e motore di ogni relazione sociale, del vero benessere e dello sviluppo della società. Sarebbe davvero auspicabile che il dialogo tra le parti sia inteso come fattivo di possibili sviluppi interazionali che infine mettano insieme condizioni e prerogative utili per il futuro degli individui, lontane da distinzioni di ‘genere’; sia nell’organizzazione della quotidianità familiare e comunitaria, sia in quella socialitaria, al fine di conseguire quel ‘riconoscimento’ incondizionato, necessario alla legittimazione paritaria.

Ma cosa hanno in comune le diverse esperienze acquisite, ereditate dal passato antropologico della ‘specie’ con le distinzioni di ‘genere’ che si vogliono qui rappresentare?

Si potrebbe dire niente e il contrario di niente, eppure nulla mi è sembrato più valido quanto rispolverare il ‘concetto di performatività’ teorizzato da Victor Turner (*), relativo a ‘struttura/anti-struttura’, allo scopo di argomentare i processi sociali inerenti alla realtà lavorativa che qui si prospetta. Una chiave di investigazione che, se vogliamo, anche a distanza di tempo, mi consente di riconsiderare, seppure su base teorica, la ‘trasformazione del presente’ a cui volenti o nolenti assistiamo, in quanto “costruzione di senso attraverso l’agire”. Ciò a fronte di nuove aggregazioni dell’esperienza fenomenologica, per una “ridefinizione critica del reale”. Tuttavia, se si vuole dare una risposta soddisfacente a una ‘non-domanda’, tanto meglio comprendere come, talvolta, pur nell’incongruenza, sia possibile delineare una qualche ‘esperienza sociale’ da riconsiderare.

Potrebbe qui essere sufficiente osservare quelle che sono le ‘carenze’ implicite in una qualsiasi struttura lavorativa, riguardanti, nello specifico, l’organizzazione del lavoro e il comparto economico-amministrativo, e ci si accorgerà quanto di più contraddittorio sussiste nella pratica ‘tra il dire e il fare’ dell’esperienza individuale riferita alle ‘pari opportunità’. Soprattutto in relazione alle ‘strutture’ non sempre adeguate alla tipologia del ruolo svolto, rispetto alla ‘qualità’ e alla ‘quantità’ produttiva, sempre maggiore, che viene richiesta. E non solo in ambito lavorativo a fronte degli orari (turnazioni, straordinari, riposi settimanali, ferie ecc.); bensì in tutto quanto attiene alla sicurezza, ai rischi per la salute e, non in ultimo, a quelle che sono le normative nazionali ed europee che spesso vengono disattese.

Sono comunque del parere che un approccio ‘qualitativo’ o, per meglio dire, più qualificato, faciliti l’efficacia della ‘legittimazione paritaria’ all’interno delle singole realtà, siano esse produttive pubbliche che nelle aziende private, sia nelle istituzioni riguardanti la famiglia, la scuola, ecc.. Non c’è dubbio che una maggiore ‘consapevolezza’ basata sulla ‘conoscenza’, sia che riguardi la ‘giustizia sociale’ che il rispetto dei ‘diritti umani’, non può che promuovere una maggiore ‘empatia’ (*) e un migliore approccio con gli altri, a fronte di una sicura ‘crescita’ che guardi al ‘futuro’. Tematiche queste che Umberto Galimberti (*) ritiene di primaria importanza, sulle quali confrontarsi quotidianamente, nella consapevolezza di una ritrovata ‘azione collettiva’ basata sull’ ‘identità’ e il ‘mutamento culturale’, capaci di agevolare le ‘interazioni sociali’ (*) nella vita e sul lavoro.

Argomenti sempre attuali che molto hanno appassionato Alberto Melucci (*), definito il ‘sociologo dell’ascolto’, aperto ai temi della pace, delle mobilitazioni giovanili, dei movimenti delle donne, delle questioni ecologiche, delle forme di solidarietà e del lavoro psicoterapeutico, il quale, in anticipo sui tempi, ha esplorato il mutamento culturale dell’ ‘identità’, in funzione della domanda di cambiamento che viene proprio dalla sfera socio-lavorativa, affrontando i temi dell’esperienza individuale e dell’azione collettiva, studiando la loro ricaduta sulla vita quotidiana e sulle relazioni di gruppo che hanno confermato la validità dell’interazione scientifica tra le diverse discipline, e apportato innovativi contributi alla ricerca sociologica.

Così egli scrive: “Io sono convinto che il mondo contemporaneo abbia bisogno di una sociologia dell’ascolto. Non una conoscenza fredda, che si ferma al livello delle facoltà razionali, ma una conoscenza che considera gli altri dei soggetti. Non una conoscenza che crea una distanza, una separazione fra osservatore e osservato, bensì una conoscenza capace di ascoltare, che riesce a riconoscere i bisogni, le domande e gli interrogativi di chi osserva, ma anche capace, allo stesso tempo, di mettersi davvero in contatto, con gli altri. Gli altri che non sono solo degli oggetti, ma sono dei soggetti, delle persone come noi, che hanno spesso i nostri stessi interrogativi, si pongono le stesse domande e hanno le stesse debolezze, e le stesse paure” (*).

Si può ben comprendere quindi, quanto il ‘riconoscimento di legittimità giuridica’ (*), influisca nelle relazioni interpersonali, al punto che l’‘essere donna’, trasferito sul piano sociale, sia poi sfociato nella estenuante difesa di un ‘io persona’ alla ricerca di quella giustizia sociale che, al contrario, dovrebbe essere determinato da una corretta gestione all’interno di qualsiasi rapporto. Ciò che va riferito ovviamente anche a l’ ‘essere uomo’, dove ‘persona’ (*), nella concezione moderna, è potenzialmente ‘persona giuridica’ e, dunque, ‘soggetto di diritto’. Cioè: “...titolare di diritti e obblighi, investito all’uopo della necessaria capacità giuridica, e del quale è regolata la possibilità di circolazione tra ordinamenti diversi”; onde per cui va considerato: “essere dotato di coscienza di sé e in possesso di una propria identità, riconosciuta alla persona umana”.

Lo afferma Jo Brunas-Wagstaff, studioso della ‘personalità’ individuale che, inoltre scrive: “Tuttavia, anche se sembra plausibile che le persone effettivamente organizzino e controllino il (proprio) comportamento in un certo modo, secondo alcuni psicologi (Carver, Scheier), il modello è troppo semplice, vista la complessità e la necessaria flessibilità del comportamento umano”; la cui comprensione, in margine a situazioni antropologico-culturali predefinite, non può prescindere dai contributi della psicologia cognitiva e dell’apprendimento sociale, atti a misurare le differenze individuali di ‘genere’. Dobbiamo, infatti, a questi moderni metodi psicologici, se oggi possiamo tracciare i ‘rapporti’ e le ‘dissonanze’ esistenti fra tratti di personalità e stili cognitivi, caratteri personali e influenze sociali, nel tentativo di prevedere e risolvere all’origine i diverbi conflittuali all’interno della società e nell’organizzazione socio-culturale a tutti i livelli.